Интересное

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (42)

- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (7)

- ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (74)

- Вечная память (22)

- Памятники ВОв (20)

- Страшные дни войны... (14)

- Первая Мировая... (3)

- Мои предки (8)

- ВОРОНЕЖ ИСТОРИЧЕСКИЙ (177)

- Гостиницы (12)

- Литературное (11)

- Медицина (15)

- Мосты Воронежа (8)

- Музеи (13)

- Парки Воронежа (24)

- Площади Воронежа (18)

- Почта. Связь (3)

- Промышленность (10)

- ПАМЯТНИКИ (разные) (7)

- ХРАМЫ, ЦЕРКВИ (23)

- Торговля (12)

- Транспорт (12)

- Усадьбы (18)

- Кладбищенское (5)

- ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДА (51)

- ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД (55)

- Краеведение (14)

- ИСКУССТВО (57)

- Театр, Кино, Цирк, ДК (15)

- Живопись и живописцы (6)

- Выставки (11)

- Концерты, фестивали (18)

- КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА (14)

- ОБРАЗОВАНИЕ (18)

- ПРАЗДНИКИ (64)

- День Победы (22)

- День города (9)

- Первомай (4)

- Новый год (19)

- ПРИРОДА (48)

- Фауна (7)

- Флора (30)

- О погоде (10)

- ЭКСКУРСИИ (15)

- РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ (49)

- Творчество, рукоделие (9)

- Ляпы и "сор из избы" (24)

- ЛИЧНОЕ (41)

- МОСКВА (6)

- СКАЗКИ ПРО АПСНЫ (55)

- Абхазия 2012 (24)

- Абхазия 2015 (6)

- Абхазия 2018 (5)

- Абхазия 2013 (19)

- Абхазия. Сказки Рицинского заповедника (9)

-Цитатник

Современное искусство - (0)

Кузькин.. продолжение истории Не хотела даже писать об этом. Но приезд этого предста...

100-летие Первой мировой войны (экскурсия) - (2)100-летие Первой мировой войны: воспоминания, которые хранит Воронеж В Воронеже состоялась экскурси...

Наследие предков - молодым! - (0)Объявлены лучшие авторы исследовательских работ «Наследие предков – молодым!» Завершился регио...

Еврейское кладбище - (0)Воронеж, еврейское кладбище – «у дороги стоит деревце»… Еврейское кладбище города Воронежа &md...

Музей "Костёнки". - (0)В гости к мамонтам (поездка в музей "Костёнки", Воронежская область) Уникальность этого музея ...

-Метки

Бабушка абхазия акиньшин архитектор архитектура архитектурное наследие боевая техника больница братская могила великая отечественная война ветераны вов водохранилище война вокзал воронежская область выставка вышивка гагра гостиница грибы дедушка день города день победы диорама дни войны елецких ж/д живность живопись заводы замятнин заповедник земляки имена инки искусство как это было концерт краеведение купечество ласунский латино левый берег лес личное магазин машмет медицина мемориал миронов монастырь москва мост музей музыка новый год образование орленок отдых отпуск пётр 1 памятник памятник вов память парк перу писатели площадь подвиг пожар праздник природа проект промышленность проспект революции реконструкция религия реставрация рица руины рукоделие семья снег события ссср старые улицы театр торговля транспорт туризм усадьбы фауна фестиваль флора фолк храм церковь экскурсии ювжд

-Музыка

- Пелагея - Оборотень-князь

- Слушали: 162 Комментарии: 0

- Inka Karal - Green sleeves

- Слушали: 268 Комментарии: 0

- Дидюля - Посвящение.

- Слушали: 57 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

- Все (1)

история

-Друзья

- Все (115)

Друзья онлайн

Говоруха-отрок

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

Alberih

anng666

Avantyu-ra

BaBotschka

BlackSea1

Cayetana_de_Alba

Edoran

Elena_zw

Heler

k-irina

Larmes_delicatesse

last_Alive

masanu

miha4222

mirtta

Naniika

Nataiv

Pekshin

saidani

semisvetik1974

Shadow3dx

Shraddha

svekrucha

Taisia800

tsarvalera

tuseka

vados2384

VALKOINEN

VoronEGka

Аарон_маг

Алевтина_Князева

Александр_Березянский

Байкалочка_10

Виктор_Кареев

Владимир_Шкондин

Делитант

Ильф_Вагизов

Ион

Кирми

Лето777

Лидия-Бирюза

ломакина_вален_тина

Людмила_Морозова

МилыйЛюдь

МИНИЕГ

Николай_Кофырин

Падунский

Полковник_Баранец

Тимка61

Эльдис

-Постоянные читатели

- Все (152)

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 5)

помним

История_как_наука

Российская_Империя

LivePostCards

Moja_Polska

-Статистика

Создан: 27.06.2009

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Отчеты:

Посетители

Поисковые фразы

Посетители

Поисковые фразы

Чапаев Александр Васильевич |

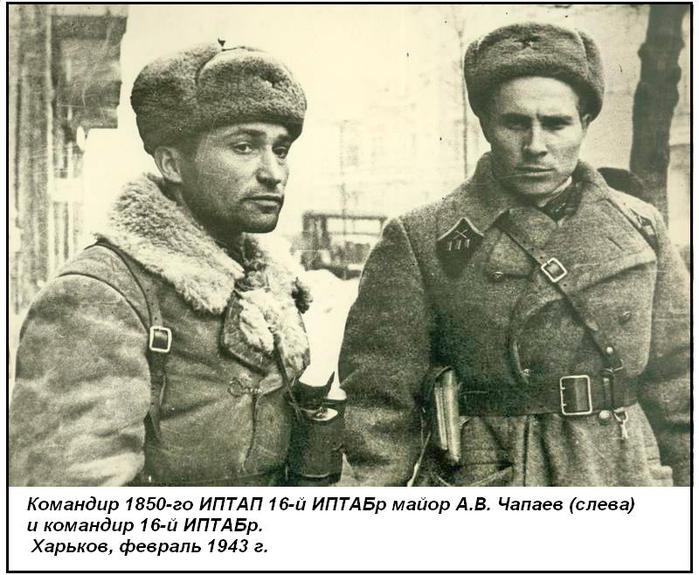

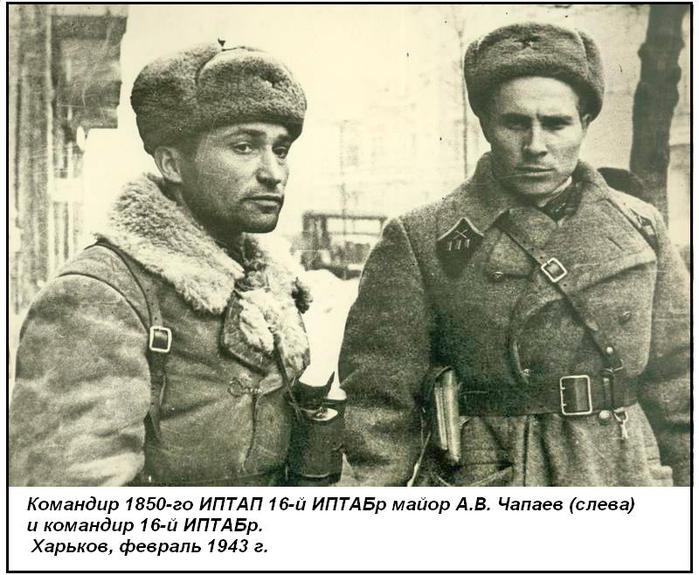

Накануне годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков предлагаю ознакомиться с «Эпизодами из фронтовой жизни», написанные сыном легендарного Чапая. Александр Васильевич Чапаев (1910 – 1985) воевал на Воронежской земле с начала июля 1942 до самого освобождения Воронежа.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

На рассвете 3 июля 1942 года 16-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада срочно перебрасывалась из Ельца в Воронеж.

Когда артиллеристы нашего полка тронулись в путь, я приказал вести колонну начальнику штаба капитану Годыне, а сам решил побыстрее добраться до Воронежа, чтобы разузнать обстановку и выбрать позиции. Со мною поехал комиссар майор Чураков. Взяв в полуторку человек семь бойцов, мы быстро стали удаляться от колонны, и скоро она скрылась из вида.

В Воронеже нашим глазам представилось тяжелое зрелище. Над городом то и дело появлялись немецкие самолеты, на улицах – людской водоворот. Население покидало город. Двигались машины, повозки с домашним скарбом, люди катили тележки, несли узлы и плачущих детей...

На мосту через реку Воронеж образовался сплошной поток, двигавшийся к Новой Усмани. Проехать нам не удалось, и мы проскочили у плотины в районе электростанции, затем направились в деревню Масловку, так как должны были организовать противотанковую оборону южнее города, по восточному берегу реки.

Около Масловки остановились, осматривая местность. В это время на большой высоте пролетали немецкие бомбардировщики Ю-88. Из самолетов выбрасывались парашютисты. Комиссар загорелся желанием захватить их. Я возражал, ссылаясь на то, что у нас мало времени. Но комиссар настаивал.

- Будет преступлением с нашей стороны, - говорил он. – Кроме нас, никого из военных здесь нет, и обезвредить парашютистов некому. Они пойдут на диверсии. Мы же на машине быстро обернемся и успеем все сделать.

Я уступил. Двинулись напрямик в ту сторону, куда отнесло ветром парашютистов. Вскоре заметили группу военных в красноармейской форме. Направились к ним. Первым соскочил с подножки машины Чураков. И тут один из парашютистов-военных вскинул автомат и дал очередь в него. Завязалась перестрелка. Двое немцев были убиты, остальные сдались.

В Масловке нас уже разыскивали командир, комиссар и начальник особого отдела бригады. Злой на себя, я доложил командиру: позиции не выбраны, встреча полка не организована, комиссар убит. Выяснив обстоятельства происшедшего, он сухо заключил: «Мальчишки!»

Мы сдали арестованных начальнику особого отдела и приступили к работе, наверстывая упущенное.

Так закончился первый день нашего пребывания на воронежской земле, где пришлось пробыть полгода.

СУНДУКАМИ ПО НЕМЦАМ.

С вечера, предшествовавшего сентябрьскому наступлению, пойма реки Воронеж между основной частью города и Придачей была заставлена сотнями снарядов М-30. Это реактивные снаряды крупного калибра (диаметр 300 мм, вес 100 кг). Они не были приспособлены для пуска с машин, как М-13 («катюша»), а устанавливались на грунт в деревянной арматуре, служившей одновременно и рамой для придания угла возвышения перед пуском. Снаряды соединялись проводами и запускались электромашиной. Иногда случалось, что при пуске стабилизатор снаряда цеплял арматуру, и снаряд летел вместе с ней. Солдатам это зрелище нравилось. Они смеялись и говорили: немец сокрушается, что Русь сундуками швыряется.

Ночью подготовили проходы для танков, и наши батареи заняли исходное положение на противоположном берегу реки Воронеж у Чижовки.

Все это происходило в непосредственной близости от противника, под его артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Были, конечно, потери.

Наступил ясный, солнечный день.

В 11 часов раздались залпы реактивных установок. Громадные огненные шлейфы устремились к противнику. Загрохотали орудия. Началась артиллерийская подготовка.

Через несколько минут все вокруг заволокло дымом и пылью.

Позже взятые в плен немцы выглядели как вытащенные из тины чумазые караси. Перепачканные, они жадно глотали насыщенный пороховым дымом и гарью воздух. Один из пленных упорно сопротивлялся, не желая идти, пока ему не покажут «катюшу».

Масса танков в ожидании атаки теснилась у Чижовки. Развернуться им было негде. Атаковать тоже предстояло не в лучших условиях - в узкой полосе и на подъем, в направлении училища связи и кирпичного завода. Справа город не позволял развернуть танки, а слева - крутой подъем.

Городские здания, особенно окраинные, были использованы противником для создания прочной обороны. Приспособлены были и многочисленные деревянные домики, стоявшие на крутом спуске к реке. Под домами немцы устроили блиндажи и убежища, а от домов в разные стороны тянулись траншеи. «Выкуривать» противника было чрезвычайно трудно, для этого потребовалось бы разрушить до основания каждый дом.

Преодолев пойму реки, которая представляла собой сплошное минное поле, пехотинцы взбирались по круче вверх. Когда артиллерийский огонь уже становился опасным для них и его перенесли в глубь немецкой обороны, из-под домов, стоявших у крутого пуска к реке, стали выскакивать немцы. Они быстро рассредоточивались по траншеям, завязалась рукопашная схватка. Сраженные падали вниз, но их товарищи смело лезли и забрасывали немцев гранатами, стараясь угодить в траншеи, которые им снизу не были видны. Нашим артиллеристам невозможно было стрелять даже прямой наводкой, чтобы не поражать своих. Но вот солдаты одного из подразделений, прижимаясь к земле, отошли несколько ниже, чтобы их не могли видеть и забрасывать гранатами фашисты. Воспользовавшись этим, мы стали бить по немецким траншеям. Поднялась наша пехота и ринулась в атаку.

Самым жарким местом была Чижовка. На скопление наших танков немцы бросили свою авиацию. Шла непрерывная ожесточенная бомбежка. Одна группа самолетов еще кружилась над Чижовкой, а уже заходила другая, и так непрерывно на протяжении целой недели. Легче было только по ночам. И танкисты использовали эти короткие часы для атак.

ДОБЫЧА ЯЗЫКА

Чтобы знать о намерениях и действиях противника, командованию постоянно требовалось иметь пленных. Добыча их - дело не артиллеристов. Но и в нашей бригаде для этой цели была организована специальная группа. Ее подготовкой и организацией поисков руководил капитан Косс.

Четыре человека из группы отправились ночью в Воронеж. Одеты они были в плохонькие гражданские костюмы, с автоматами и хорошим запасом патронов, с ручными гранатами и ножами.

Пробравшись незамеченными через передний край, разведчики осторожно шли по улицам полуразрушенного и погруженного во тьму города.

У одного из домов заметили часового. Прижимаясь к стенам зданий и подъездов, подобрались к нему и бесшумно связали его. Вошли в дом. В одной из комнат раздавались голоса. Изготовились, а затем, распахнув дверь, крикнули:

- Hande hoch!

В комнате сидели за ужином немецкие офицеры. Их обезоружили, связали руки. Документы и карты собрали в портфель. Перед обратной дорогой выпили и закусили тем, что было на столе. Офицеры и документы были благополучно доставлены в наше расположение.

Обеспокоенные активной разведкой, проводимой нашими войсками, немцы заметно усилили меры охранения. Доставать пленных становилось все труднее и труднее. Однажды наши разведчики не вернулись с задания. Их считали погибшими. Но через несколько месяцев, когда войска Воронежского фронта перешли в наступление, пропавшая группа отыскалась. Все это время разведчики действовали в тылу врага, но пересечь линию фронта не могли.

Немцы тоже активизировали свою разведку, и нам пришлось принимать самые энергичные меры. Мне лично никогда не приходилось так тщательно заниматься вопросами охраны, как это было под Воронежем.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

Ежедневно с наступлением темноты мы обходили свои расчеты, стоявшие на переднем крае. Разговаривали с солдатами, проверяли их бдительность, выясняли поведение противника, указывали, что следует делать.

Однажды, совершая свой обычный ночной обход вместе с комиссаром и сопровождавшим нас ординарцем, мы подходили к одному из орудий. В это время впереди раздался взрыв ручной гранаты и вслед за ним винтовочный выстрел. Бегом бросились туда. Нас окликнул часовой более требовательно, чем обычно. Сообщив пропуск, мы подошли и спросили, что случилось.

- Да что,- возмущался он,- я их окликнул, а они, сволочи, бросили в меня гранату и наутек. Пальнул в них, а тут и вы подбежали. Если бы не колодец, немцы бы меня подбили. Граната вот тут, в трех шагах, разорвалась.

Колодцами солдаты называли окопы, которые приготавливались специально для несения охраны. Это цилиндрическая ячейка полтора метра глубиной и около метра диаметром. В таком окопе боец надежно защищен, и ему снизу лучше заметен на фоне неба любой силуэт. Для приближающихся часовой в таком окопе совершенно не виден и его окрик был всегда неожиданным, как из-под земли.

За полгода боев под Воронежем немцам не удалось захватить в плен ни одного солдата из нашего полка. Только однажды, уже зимой, в конце 1942 года, во время такого же обхода мы с комиссаром едва не забрели к ним сами. Была сильная пурга, в нескольких метрах ничего не видно. Выручила нас пущенная каким-то фрицем осветительная ракета. Мы поняли, что направлялись именно к нему. Повернули обратно и, шагая след в след, благополучно добрались до своих.

НОЧНЫЕ ВЫЛАЗКИ

Полк имел большую нужду в запасных частях для ремонта неисправных машин. Осмотревшись, обнаружили машины на берегу реки южнее Воронежа. Наши части при отступлении не смогли переправить их на восточный берег. Заместитель командира полка по технической части майор Карманов решил использовать эти машины на запчасти. Окончивший танковую академию и в совершенстве знавший свое дело, он был просто незаменимым. Ремонтные мастерские всегда работали полным ходом.

Я не разрешил рисковать людьми. Но соблазн был велик, все сделать потихоньку от немцев и от меня. С наступлением темноты одни наблюдали за немцами, «раскулачивали» машины, переправляли добычу на плоту, оттаскивали ее подальше от берега.

Так продолжалось каждую ночь, пока противник не заметил, что машины убывают. Однажды поздно ночью я обратил внимание на то, что офицеры о чем-то шушукаются. Спросил, в чем дело. Они замялись, но потом сказали, что майор потерпел «кораблекрушение». Я немедленно вызвал Карманова. Он был мокрый с ног до головы. На мой вопросительный взгляд ответил: «Все благополучно». А потом, видя, что я успокоился, добавил: «Жалко - мотор утопили». И рассказал эту историю.

За полгода наша бригада занимала поочередно боевые порядки на участке фронта от Воронежа до Коротояка. В первой половине января 1943 года мы заняли плацдарм у села 1-е Сторожевое для наступления и прошли с боями до Германии.

Материал напечатан из книги «Воронежское сражение» (ЦЧ-издательство, 1968)

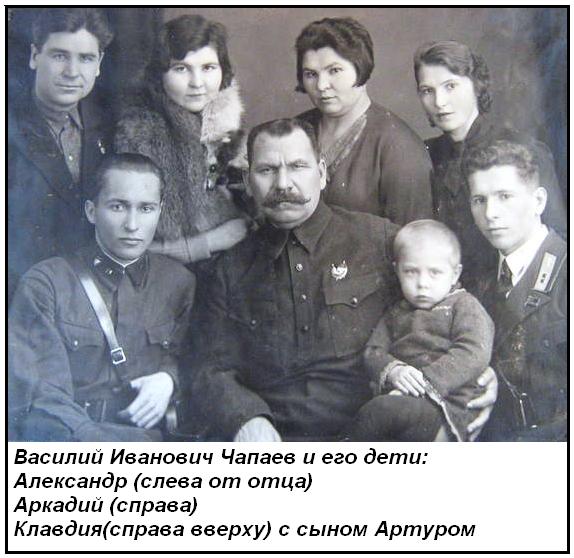

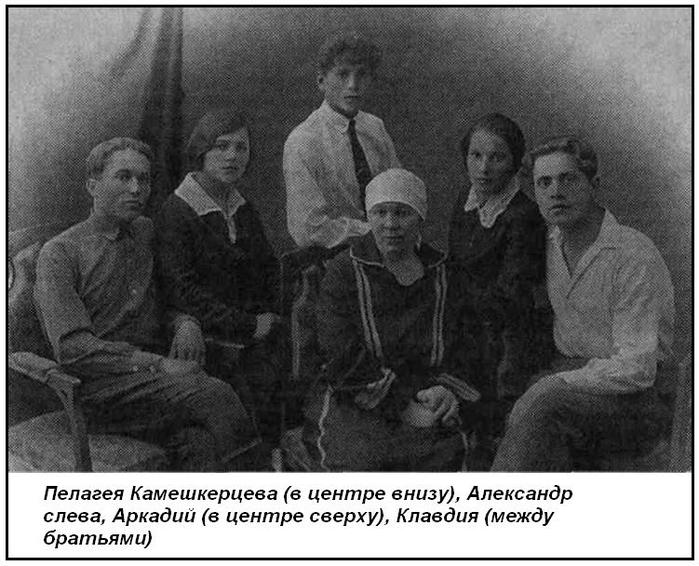

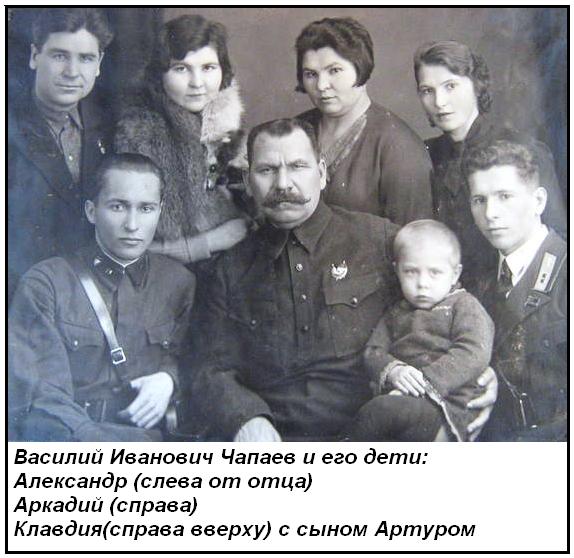

НЕМНОГО ИЗ БИОГРАФИИ А. В. ЧАПАЕВА. Фото из фондов дома-музея В. И. Чапаева (Пугачев, Саратовская обл.)

Жизнь старшего сына (впрочем, как и всех остальных детей) легендарного героя была, прямо скажем, не сахар.

Родители стали жить вместе довольно рано, мать Пелагея Метлина родила Александра около 17 лет. Со свекром и свекровью отношения не заладились с самого начала, потому как они были людьми рабочими, а молодая невестка – поповской дочкой. Василий Иванович в-основном был в разъездах: плотничал, реставрировал иконы. Пелагея устроилась работать на кондитерскую фабрику, уставала очень сильно, а дома – грудной ребенок. Рассказывают о случае, когда обессилевшая она после смены на фабрике долго не вставала к кричащему Саше, за что получила нагоняй от свекра. А Пелагея была девка с норовом: «схватила ребенка за ноги и с размаху хотела ударить его головой о бревенчатую стену. Иван Степанович успел подставить руку, выхватил младенца. А потом выволок Пелагею за ее длиннющую косу на улицу и отлупил вожжами до потери сознания». Свекор вообще славился своим жестким характером, и невестке частенько доставалось от его крепкой руки.

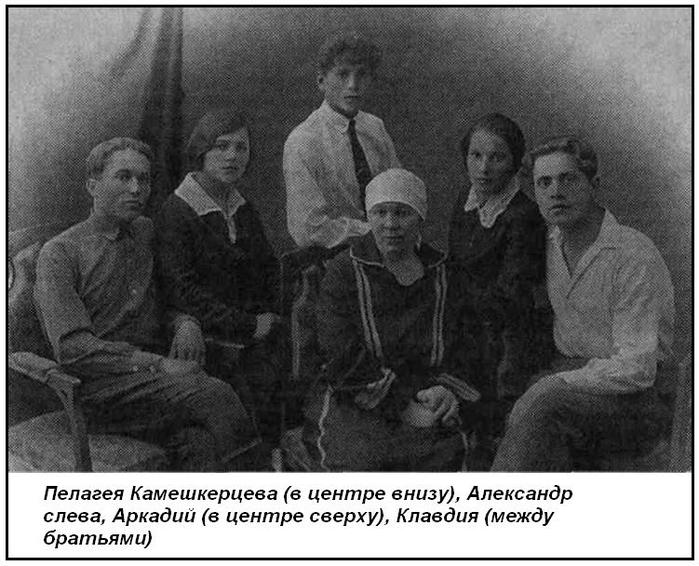

В 1913 году, из-за скандала с недовольной заказчицей, родители Александра переехали в Симбирск, потом в Мелекесс. Ко времени Первой Мировой войны у Сашки появились сестра и брат. Отец снова был в отъезде, на этот раз защищал родину. Пелагее с детьми пришлось вернуться к свекру. Однако не выдержала она отсутствия мужа, издевательств его родителей и сбежала вместе с детьми к любовнику. Но легендарный начдив принудительно вернул детей назад в дом своих родителей. Пелагея тщетно пыталась увидеться со своими кровинушками, но отныне путь в этот дом ей был заказан. Больше дети ее никогда не увидели. Вскоре на руках Чапаева умер от ран его товарищ Петр Камишкерцев. Между ними было соглашение: если погибнет один, то другой возьмет на содержание его детей. После Февральской революции Василий Иванович забрал к себе вдову (по иронии судьбы тоже Пелагею) и двух дочерей друга.

После гибели отца в 1919 Александр, как и брат Аркадий, воспитывался мачехой. Ходил в школу, учился в аграрном техникуме. Но после службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии он поступил в артиллерийское училище, потом служил в боевых частях, затем работал в Академии моторизации и механизации Красной Армии.

В Великой Отечественной войне Александр Васильевич участвовал с первых ее дней.

Сначала в качестве командира дивизиона противотанковых орудий. А в Курской битве Александр Чапаев был уже подполковником, войну же закончил полковником. Получил два ранения.

После войны артиллерийскую бригаду, которой он командовал, расформировали, а его, тридцатипятилетнего командира, направили на высшие академические курсы Военной академии имени Дзержинского. По окончании курсов его назначили командующим артиллерией Приволжского военного округа.

14 сентября 1954 года в Оренбургской области на Тоцком полигоне на учениях была взорвана плутониевая атомная бомба на высоте 358 метров, мощность её составляла от сорока до шестидесяти килотонн, то есть в несколько раз больше той, что взорвали над Хиросимой на высоте 600 метров.

Командиром одной из бригад был полковник Александр Васильевич Чапаев. Бригада Чапаева, прибывшая на Тоцкий полигон из Владимира, получила новые реактивные установки. Предупредили: взрыв будет сопровождаться очень яркой вспышкой. Однако о том, что будет взорвана атомная бомба, никто из военнослужащих не догадывался. Это были испытания первой созданной в Советском Союзе атомной бомбы. После взрыва картина была ужасающей: выжженная земля, обугленные деревья, запекшиеся трупы животных, оставленных на этой территории в качестве подопытных.

После испытаний проверили, как последствия взрыва атомной бомбы отразились на участниках испытаний. Альфа-бэта-гамма дозиметры зашкаливало, в том числе и у Александра Чапаева. В сводках было отмечено: «Ни один участник учений сразу не пострадал, забота о безопасности людей была на должном уровне». Умолчали о том, сколько пришлось участникам эксперимента после обследоваться по госпиталям и больницам, не рискуя сказать причину заболеваний, чтобы не раскрыть военную и государственную тайну.

В отставку Александр Васильевич ушел в звании генерал-майора. Умер в 1985 году.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

На рассвете 3 июля 1942 года 16-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада срочно перебрасывалась из Ельца в Воронеж.

Когда артиллеристы нашего полка тронулись в путь, я приказал вести колонну начальнику штаба капитану Годыне, а сам решил побыстрее добраться до Воронежа, чтобы разузнать обстановку и выбрать позиции. Со мною поехал комиссар майор Чураков. Взяв в полуторку человек семь бойцов, мы быстро стали удаляться от колонны, и скоро она скрылась из вида.

В Воронеже нашим глазам представилось тяжелое зрелище. Над городом то и дело появлялись немецкие самолеты, на улицах – людской водоворот. Население покидало город. Двигались машины, повозки с домашним скарбом, люди катили тележки, несли узлы и плачущих детей...

На мосту через реку Воронеж образовался сплошной поток, двигавшийся к Новой Усмани. Проехать нам не удалось, и мы проскочили у плотины в районе электростанции, затем направились в деревню Масловку, так как должны были организовать противотанковую оборону южнее города, по восточному берегу реки.

Около Масловки остановились, осматривая местность. В это время на большой высоте пролетали немецкие бомбардировщики Ю-88. Из самолетов выбрасывались парашютисты. Комиссар загорелся желанием захватить их. Я возражал, ссылаясь на то, что у нас мало времени. Но комиссар настаивал.

- Будет преступлением с нашей стороны, - говорил он. – Кроме нас, никого из военных здесь нет, и обезвредить парашютистов некому. Они пойдут на диверсии. Мы же на машине быстро обернемся и успеем все сделать.

Я уступил. Двинулись напрямик в ту сторону, куда отнесло ветром парашютистов. Вскоре заметили группу военных в красноармейской форме. Направились к ним. Первым соскочил с подножки машины Чураков. И тут один из парашютистов-военных вскинул автомат и дал очередь в него. Завязалась перестрелка. Двое немцев были убиты, остальные сдались.

В Масловке нас уже разыскивали командир, комиссар и начальник особого отдела бригады. Злой на себя, я доложил командиру: позиции не выбраны, встреча полка не организована, комиссар убит. Выяснив обстоятельства происшедшего, он сухо заключил: «Мальчишки!»

Мы сдали арестованных начальнику особого отдела и приступили к работе, наверстывая упущенное.

Так закончился первый день нашего пребывания на воронежской земле, где пришлось пробыть полгода.

СУНДУКАМИ ПО НЕМЦАМ.

С вечера, предшествовавшего сентябрьскому наступлению, пойма реки Воронеж между основной частью города и Придачей была заставлена сотнями снарядов М-30. Это реактивные снаряды крупного калибра (диаметр 300 мм, вес 100 кг). Они не были приспособлены для пуска с машин, как М-13 («катюша»), а устанавливались на грунт в деревянной арматуре, служившей одновременно и рамой для придания угла возвышения перед пуском. Снаряды соединялись проводами и запускались электромашиной. Иногда случалось, что при пуске стабилизатор снаряда цеплял арматуру, и снаряд летел вместе с ней. Солдатам это зрелище нравилось. Они смеялись и говорили: немец сокрушается, что Русь сундуками швыряется.

Ночью подготовили проходы для танков, и наши батареи заняли исходное положение на противоположном берегу реки Воронеж у Чижовки.

Все это происходило в непосредственной близости от противника, под его артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Были, конечно, потери.

Наступил ясный, солнечный день.

В 11 часов раздались залпы реактивных установок. Громадные огненные шлейфы устремились к противнику. Загрохотали орудия. Началась артиллерийская подготовка.

Через несколько минут все вокруг заволокло дымом и пылью.

Позже взятые в плен немцы выглядели как вытащенные из тины чумазые караси. Перепачканные, они жадно глотали насыщенный пороховым дымом и гарью воздух. Один из пленных упорно сопротивлялся, не желая идти, пока ему не покажут «катюшу».

Масса танков в ожидании атаки теснилась у Чижовки. Развернуться им было негде. Атаковать тоже предстояло не в лучших условиях - в узкой полосе и на подъем, в направлении училища связи и кирпичного завода. Справа город не позволял развернуть танки, а слева - крутой подъем.

Городские здания, особенно окраинные, были использованы противником для создания прочной обороны. Приспособлены были и многочисленные деревянные домики, стоявшие на крутом спуске к реке. Под домами немцы устроили блиндажи и убежища, а от домов в разные стороны тянулись траншеи. «Выкуривать» противника было чрезвычайно трудно, для этого потребовалось бы разрушить до основания каждый дом.

Преодолев пойму реки, которая представляла собой сплошное минное поле, пехотинцы взбирались по круче вверх. Когда артиллерийский огонь уже становился опасным для них и его перенесли в глубь немецкой обороны, из-под домов, стоявших у крутого пуска к реке, стали выскакивать немцы. Они быстро рассредоточивались по траншеям, завязалась рукопашная схватка. Сраженные падали вниз, но их товарищи смело лезли и забрасывали немцев гранатами, стараясь угодить в траншеи, которые им снизу не были видны. Нашим артиллеристам невозможно было стрелять даже прямой наводкой, чтобы не поражать своих. Но вот солдаты одного из подразделений, прижимаясь к земле, отошли несколько ниже, чтобы их не могли видеть и забрасывать гранатами фашисты. Воспользовавшись этим, мы стали бить по немецким траншеям. Поднялась наша пехота и ринулась в атаку.

Самым жарким местом была Чижовка. На скопление наших танков немцы бросили свою авиацию. Шла непрерывная ожесточенная бомбежка. Одна группа самолетов еще кружилась над Чижовкой, а уже заходила другая, и так непрерывно на протяжении целой недели. Легче было только по ночам. И танкисты использовали эти короткие часы для атак.

ДОБЫЧА ЯЗЫКА

Чтобы знать о намерениях и действиях противника, командованию постоянно требовалось иметь пленных. Добыча их - дело не артиллеристов. Но и в нашей бригаде для этой цели была организована специальная группа. Ее подготовкой и организацией поисков руководил капитан Косс.

Четыре человека из группы отправились ночью в Воронеж. Одеты они были в плохонькие гражданские костюмы, с автоматами и хорошим запасом патронов, с ручными гранатами и ножами.

Пробравшись незамеченными через передний край, разведчики осторожно шли по улицам полуразрушенного и погруженного во тьму города.

У одного из домов заметили часового. Прижимаясь к стенам зданий и подъездов, подобрались к нему и бесшумно связали его. Вошли в дом. В одной из комнат раздавались голоса. Изготовились, а затем, распахнув дверь, крикнули:

- Hande hoch!

В комнате сидели за ужином немецкие офицеры. Их обезоружили, связали руки. Документы и карты собрали в портфель. Перед обратной дорогой выпили и закусили тем, что было на столе. Офицеры и документы были благополучно доставлены в наше расположение.

Обеспокоенные активной разведкой, проводимой нашими войсками, немцы заметно усилили меры охранения. Доставать пленных становилось все труднее и труднее. Однажды наши разведчики не вернулись с задания. Их считали погибшими. Но через несколько месяцев, когда войска Воронежского фронта перешли в наступление, пропавшая группа отыскалась. Все это время разведчики действовали в тылу врага, но пересечь линию фронта не могли.

Немцы тоже активизировали свою разведку, и нам пришлось принимать самые энергичные меры. Мне лично никогда не приходилось так тщательно заниматься вопросами охраны, как это было под Воронежем.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ

Ежедневно с наступлением темноты мы обходили свои расчеты, стоявшие на переднем крае. Разговаривали с солдатами, проверяли их бдительность, выясняли поведение противника, указывали, что следует делать.

Однажды, совершая свой обычный ночной обход вместе с комиссаром и сопровождавшим нас ординарцем, мы подходили к одному из орудий. В это время впереди раздался взрыв ручной гранаты и вслед за ним винтовочный выстрел. Бегом бросились туда. Нас окликнул часовой более требовательно, чем обычно. Сообщив пропуск, мы подошли и спросили, что случилось.

- Да что,- возмущался он,- я их окликнул, а они, сволочи, бросили в меня гранату и наутек. Пальнул в них, а тут и вы подбежали. Если бы не колодец, немцы бы меня подбили. Граната вот тут, в трех шагах, разорвалась.

Колодцами солдаты называли окопы, которые приготавливались специально для несения охраны. Это цилиндрическая ячейка полтора метра глубиной и около метра диаметром. В таком окопе боец надежно защищен, и ему снизу лучше заметен на фоне неба любой силуэт. Для приближающихся часовой в таком окопе совершенно не виден и его окрик был всегда неожиданным, как из-под земли.

За полгода боев под Воронежем немцам не удалось захватить в плен ни одного солдата из нашего полка. Только однажды, уже зимой, в конце 1942 года, во время такого же обхода мы с комиссаром едва не забрели к ним сами. Была сильная пурга, в нескольких метрах ничего не видно. Выручила нас пущенная каким-то фрицем осветительная ракета. Мы поняли, что направлялись именно к нему. Повернули обратно и, шагая след в след, благополучно добрались до своих.

НОЧНЫЕ ВЫЛАЗКИ

Полк имел большую нужду в запасных частях для ремонта неисправных машин. Осмотревшись, обнаружили машины на берегу реки южнее Воронежа. Наши части при отступлении не смогли переправить их на восточный берег. Заместитель командира полка по технической части майор Карманов решил использовать эти машины на запчасти. Окончивший танковую академию и в совершенстве знавший свое дело, он был просто незаменимым. Ремонтные мастерские всегда работали полным ходом.

Я не разрешил рисковать людьми. Но соблазн был велик, все сделать потихоньку от немцев и от меня. С наступлением темноты одни наблюдали за немцами, «раскулачивали» машины, переправляли добычу на плоту, оттаскивали ее подальше от берега.

Так продолжалось каждую ночь, пока противник не заметил, что машины убывают. Однажды поздно ночью я обратил внимание на то, что офицеры о чем-то шушукаются. Спросил, в чем дело. Они замялись, но потом сказали, что майор потерпел «кораблекрушение». Я немедленно вызвал Карманова. Он был мокрый с ног до головы. На мой вопросительный взгляд ответил: «Все благополучно». А потом, видя, что я успокоился, добавил: «Жалко - мотор утопили». И рассказал эту историю.

За полгода наша бригада занимала поочередно боевые порядки на участке фронта от Воронежа до Коротояка. В первой половине января 1943 года мы заняли плацдарм у села 1-е Сторожевое для наступления и прошли с боями до Германии.

Материал напечатан из книги «Воронежское сражение» (ЦЧ-издательство, 1968)

НЕМНОГО ИЗ БИОГРАФИИ А. В. ЧАПАЕВА. Фото из фондов дома-музея В. И. Чапаева (Пугачев, Саратовская обл.)

Жизнь старшего сына (впрочем, как и всех остальных детей) легендарного героя была, прямо скажем, не сахар.

Родители стали жить вместе довольно рано, мать Пелагея Метлина родила Александра около 17 лет. Со свекром и свекровью отношения не заладились с самого начала, потому как они были людьми рабочими, а молодая невестка – поповской дочкой. Василий Иванович в-основном был в разъездах: плотничал, реставрировал иконы. Пелагея устроилась работать на кондитерскую фабрику, уставала очень сильно, а дома – грудной ребенок. Рассказывают о случае, когда обессилевшая она после смены на фабрике долго не вставала к кричащему Саше, за что получила нагоняй от свекра. А Пелагея была девка с норовом: «схватила ребенка за ноги и с размаху хотела ударить его головой о бревенчатую стену. Иван Степанович успел подставить руку, выхватил младенца. А потом выволок Пелагею за ее длиннющую косу на улицу и отлупил вожжами до потери сознания». Свекор вообще славился своим жестким характером, и невестке частенько доставалось от его крепкой руки.

В 1913 году, из-за скандала с недовольной заказчицей, родители Александра переехали в Симбирск, потом в Мелекесс. Ко времени Первой Мировой войны у Сашки появились сестра и брат. Отец снова был в отъезде, на этот раз защищал родину. Пелагее с детьми пришлось вернуться к свекру. Однако не выдержала она отсутствия мужа, издевательств его родителей и сбежала вместе с детьми к любовнику. Но легендарный начдив принудительно вернул детей назад в дом своих родителей. Пелагея тщетно пыталась увидеться со своими кровинушками, но отныне путь в этот дом ей был заказан. Больше дети ее никогда не увидели. Вскоре на руках Чапаева умер от ран его товарищ Петр Камишкерцев. Между ними было соглашение: если погибнет один, то другой возьмет на содержание его детей. После Февральской революции Василий Иванович забрал к себе вдову (по иронии судьбы тоже Пелагею) и двух дочерей друга.

После гибели отца в 1919 Александр, как и брат Аркадий, воспитывался мачехой. Ходил в школу, учился в аграрном техникуме. Но после службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии он поступил в артиллерийское училище, потом служил в боевых частях, затем работал в Академии моторизации и механизации Красной Армии.

В Великой Отечественной войне Александр Васильевич участвовал с первых ее дней.

Сначала в качестве командира дивизиона противотанковых орудий. А в Курской битве Александр Чапаев был уже подполковником, войну же закончил полковником. Получил два ранения.

После войны артиллерийскую бригаду, которой он командовал, расформировали, а его, тридцатипятилетнего командира, направили на высшие академические курсы Военной академии имени Дзержинского. По окончании курсов его назначили командующим артиллерией Приволжского военного округа.

14 сентября 1954 года в Оренбургской области на Тоцком полигоне на учениях была взорвана плутониевая атомная бомба на высоте 358 метров, мощность её составляла от сорока до шестидесяти килотонн, то есть в несколько раз больше той, что взорвали над Хиросимой на высоте 600 метров.

Командиром одной из бригад был полковник Александр Васильевич Чапаев. Бригада Чапаева, прибывшая на Тоцкий полигон из Владимира, получила новые реактивные установки. Предупредили: взрыв будет сопровождаться очень яркой вспышкой. Однако о том, что будет взорвана атомная бомба, никто из военнослужащих не догадывался. Это были испытания первой созданной в Советском Союзе атомной бомбы. После взрыва картина была ужасающей: выжженная земля, обугленные деревья, запекшиеся трупы животных, оставленных на этой территории в качестве подопытных.

После испытаний проверили, как последствия взрыва атомной бомбы отразились на участниках испытаний. Альфа-бэта-гамма дозиметры зашкаливало, в том числе и у Александра Чапаева. В сводках было отмечено: «Ни один участник учений сразу не пострадал, забота о безопасности людей была на должном уровне». Умолчали о том, сколько пришлось участникам эксперимента после обследоваться по госпиталям и больницам, не рискуя сказать причину заболеваний, чтобы не раскрыть военную и государственную тайну.

В отставку Александр Васильевич ушел в звании генерал-майора. Умер в 1985 году.

Серия сообщений "Страшные дни войны...":"Я убежден, что убийство под предлогом войны не перестает быть убийством". (Альберт Эйнштейн)Часть 1 - Песчаный лог

Часть 2 - Обращение к советскому народу (видео)

...

Часть 9 - Старые фотографии, страшные времена

Часть 10 - Двести двенадцать дней и ночей...

Часть 11 - Чапаев Александр Васильевич

Часть 12 - АКТ - 1943 г.

Часть 13 - Очевидцы о воронежской зиме 1943 года

Часть 14 - Олымский луг

| Рубрики: | ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает". (из книги Б.Васильева "А зори здесь тихие...")ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД Похоже, что Бог любит страдальцев. Вы когда-нибудь видели счастливого гения? Нет, каждого трепала жизнь, как травинку на ветру. Счастье — понятие для средних во всех отношениях граждан, и справедливости тут нет никакой. (Фаина Раневская) |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Аноним обратиться по имени

Четверг, 12 Февраля 2015 г. 23:34 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник | Не показывать ветку

Здравствуйте. Из дневника моего дедушки: «23 сентября Ходил в д. Титчиково, где видел сына Чапаева, он был в хромовой тужурке командир арт. бригады.» (Дедушки нет давно в живых и спросить я его не могу, но предположу, что деревня называлась Титчиха , зацепок территориальных по записям из дневника до 19 ноября нет.) «19 ноября –Теперь я живу с лейтенантом Мокаровым в отдельном домике в д. Аношкино» (может быть, кому пригодится)

Пятница, 13 Февраля 2015 г. 01:01ссылка

Аноним обратиться по имени

Понедельник, 20 Июля 2015 г. 11:25 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник | Не показывать ветку

...а у него дети были? Есть ли внуки и правнуки Чапая?

Пятница, 18 Марта 2016 г. 18:34ссылка

Аноним

Александр Иванович Чапаев в 1966г. был командующим артиллерии Московского военного округа. (Пил по "черному").

Пятница, 18 Марта 2016 г. 19:55ссылка

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

О проекте

- Версия для PDA

- Контакты

- Разместить рекламу