Интересное

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (42)

- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (7)

- ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (74)

- Вечная память (22)

- Памятники ВОв (20)

- Страшные дни войны... (14)

- Первая Мировая... (3)

- Мои предки (8)

- ВОРОНЕЖ ИСТОРИЧЕСКИЙ (177)

- Гостиницы (12)

- Литературное (11)

- Медицина (15)

- Мосты Воронежа (8)

- Музеи (13)

- Парки Воронежа (24)

- Площади Воронежа (18)

- Почта. Связь (3)

- Промышленность (10)

- ПАМЯТНИКИ (разные) (7)

- ХРАМЫ, ЦЕРКВИ (23)

- Торговля (12)

- Транспорт (12)

- Усадьбы (18)

- Кладбищенское (5)

- ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДА (51)

- ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД (55)

- Краеведение (14)

- ИСКУССТВО (57)

- Театр, Кино, Цирк, ДК (15)

- Живопись и живописцы (6)

- Выставки (11)

- Концерты, фестивали (18)

- КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА (14)

- ОБРАЗОВАНИЕ (18)

- ПРАЗДНИКИ (64)

- День Победы (22)

- День города (9)

- Первомай (4)

- Новый год (19)

- ПРИРОДА (48)

- Фауна (7)

- Флора (30)

- О погоде (10)

- ЭКСКУРСИИ (15)

- РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ (49)

- Творчество, рукоделие (9)

- Ляпы и "сор из избы" (24)

- ЛИЧНОЕ (41)

- МОСКВА (6)

- СКАЗКИ ПРО АПСНЫ (55)

- Абхазия 2012 (24)

- Абхазия 2015 (6)

- Абхазия 2018 (5)

- Абхазия 2013 (19)

- Абхазия. Сказки Рицинского заповедника (9)

-Цитатник

Современное искусство - (0)

Кузькин.. продолжение истории Не хотела даже писать об этом. Но приезд этого предста...

100-летие Первой мировой войны (экскурсия) - (2)100-летие Первой мировой войны: воспоминания, которые хранит Воронеж В Воронеже состоялась экскурси...

Наследие предков - молодым! - (0)Объявлены лучшие авторы исследовательских работ «Наследие предков – молодым!» Завершился регио...

Еврейское кладбище - (0)Воронеж, еврейское кладбище – «у дороги стоит деревце»… Еврейское кладбище города Воронежа &md...

Музей "Костёнки". - (0)В гости к мамонтам (поездка в музей "Костёнки", Воронежская область) Уникальность этого музея ...

-Метки

Бабушка абхазия акиньшин архитектор архитектура архитектурное наследие боевая техника больница братская могила великая отечественная война ветераны вов водохранилище война вокзал воронежская область выставка вышивка гагра гостиница грибы дедушка день города день победы диорама дни войны елецких ж/д живность живопись заводы замятнин заповедник земляки имена инки искусство как это было концерт краеведение купечество ласунский латино левый берег лес личное магазин машмет медицина мемориал миронов монастырь москва мост музей музыка новый год образование орленок отдых отпуск пётр 1 памятник памятник вов память парк перу писатели площадь подвиг пожар праздник природа проект промышленность проспект революции реконструкция религия реставрация рица руины рукоделие семья снег события ссср старые улицы театр торговля транспорт туризм усадьбы фауна фестиваль флора фолк храм церковь экскурсии ювжд

-Музыка

- Пелагея - Оборотень-князь

- Слушали: 162 Комментарии: 0

- Inka Karal - Green sleeves

- Слушали: 268 Комментарии: 0

- Дидюля - Посвящение.

- Слушали: 57 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

- Все (1)

история

-Друзья

- Все (115)

Друзья онлайн

Говоруха-отрок

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

Alberih

anng666

Avantyu-ra

BaBotschka

BlackSea1

Cayetana_de_Alba

Edoran

Elena_zw

Heler

k-irina

Larmes_delicatesse

last_Alive

masanu

miha4222

mirtta

Naniika

Nataiv

Pekshin

saidani

semisvetik1974

Shadow3dx

Shraddha

svekrucha

Taisia800

tsarvalera

tuseka

vados2384

VALKOINEN

VoronEGka

Аарон_маг

Алевтина_Князева

Александр_Березянский

Байкалочка_10

Виктор_Кареев

Владимир_Шкондин

Делитант

Ильф_Вагизов

Ион

Кирми

Лето777

Лидия-Бирюза

ломакина_вален_тина

Людмила_Морозова

МилыйЛюдь

МИНИЕГ

Николай_Кофырин

Падунский

Полковник_Баранец

Тимка61

Эльдис

-Постоянные читатели

- Все (152)

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 5)

помним

История_как_наука

Российская_Империя

LivePostCards

Moja_Polska

-Статистика

Создан: 27.06.2009

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Отчеты:

Посетители

Поисковые фразы

Посетители

Поисковые фразы

Проспект Революции, 25. Главпочтамт. |

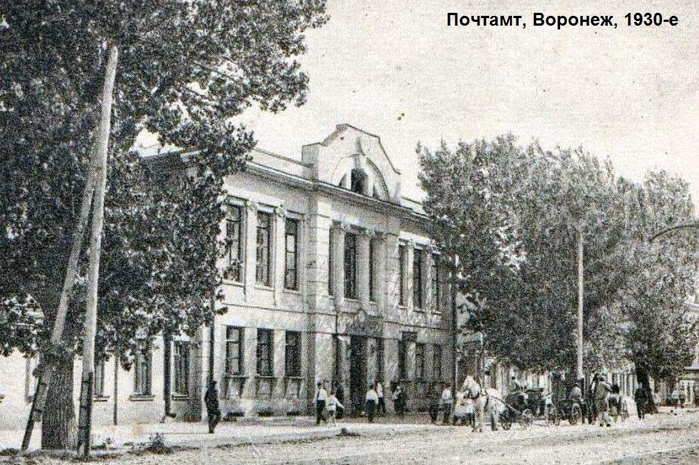

Краткую историю здания главпочтамта (с картинками, по мере его изменений с течением времени) излагала здесь. А теперь остановимся на этом здании более подробно.

Персоналии, упоминающиеся далее:

Васильев Дмитрий Николаевич (1873 – после 1918), архитектор

Зегер Андрей Иванович (?-1781), аптекарь

Савостьянов Владимир Владимирович (1907-1980), архитектор

Тизенгаузен Юлий Карлович (1799-1885), барон, чиновник

Эртель Александр Иванович (1855-1908), писатель

Наконец добрались мы до здания, где любой из воронежцев побывал хоть раз в жизни. Это – главпочтамт, заведение, без которого немыслимо сегодняшнее бытие. Мало ли какие ситуации возникают в обиходе, когда надо идти на почту!

Далеко не каждый российский город способен похвалиться тем, что его почтовая контора остается на одном и том же месте уже почти два с половиной века. Да и для Воронежа это – уникальный эпизод. Обычно государственные учреждения столь солидного возраста имели по нескольку адресов, переезжали с улицы на улицу. Почтовики показали пример удивительной верности своим стенам.

Итак, именно здесь около 1779 года аптекарем Андреем Ивановичем Зегером (опять немец!), отставным морским штаб-лекарем, был выстроен каменный двухэтажный особняк, который три года спустя был продан в казну. А с 1784 года в нем учредили почту. С двух сторон стояли флигели, каждый из них имел свое назначение. В одном уставшие от гоньбы ямщики подремывали на жестких топчанах, а в другом располагалась кухмистерская, откуда всегда тянуло непередаваемо ароматными запахами. Усадьба была большой, иначе и нельзя: требовались конюшни, сенник и прочие подсобные службы. Возницы въезжали в одни ворота, а выезжали, обогнув контору с тыла, в другие.

Перестройкой зегеровской аптеки в почтовый двор занимался уже знакомый нам архитектор Иван Иванович Волков. Он составил план, нарисовал чертежи и сам досматривал за работами.

Почтовый ансамбль с той поры перенес несколько серьезных пластических операций, изменивших его облик. Причиной тому – нужда в дополнительных помещениях: виды услуг населению постепенно расширялись. В начале 1870-х годов прежний дом и вовсе был разобран, а на его месте сооружен новый, значительно больший: внизу находились экспедиции, конторские кабинеты и кладовые, а вверху – служебные квартиры. В 1913-1914 годах последовала очередная перестройка: капитальные стены, правда, оставили в целости, но остальное сильно изменилось. Произошла перепланировка многих внутренних помещений. Руководил этими работами губернский архитектор Д.Н. Васильев.

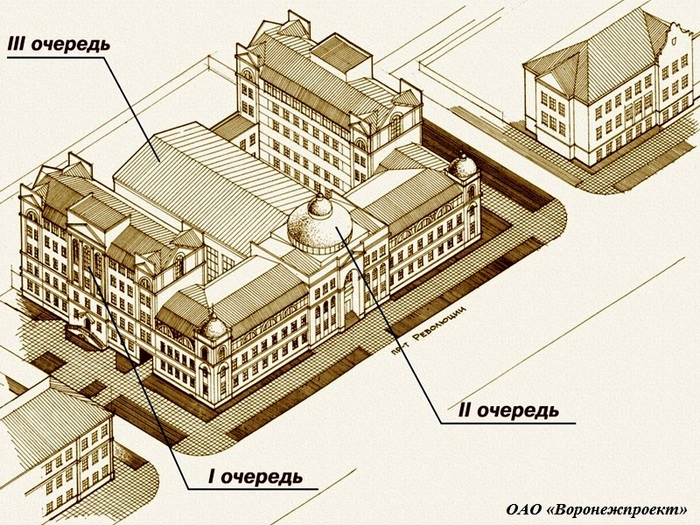

Последняя война превратила дом и оба флигеля в руины. Реконструкцией в начале 1950-х годов занялся архитектор Владимир Владимирович Савостьянов . Согласно его предложениям, флигели получили второй этаж и соединились с основным корпусом, а вглубь усадьбы выросли боковые пристройки. Жаль, что зданию не добавили тогда третий этаж: оно было бы более соразмерно окружающей застройке.

Словом, современный комплекс главпочтамта внешне мало чем напоминает ранние постройки. От XIX столетия сохранился разве что центральный двухсветный зал с мощной колоннадой. Связисты постоянно заботятся о его благоустройстве. Раз в 7-10 лет он слегка меняет свое обличье – после каждого ремонта. Сравнительно недавно появились аляповатые витражи, произведения нынешних кустарей-художников, электронные часы, которые, разумеется, бездействуют, новые светильники. Но давайте вообразим, что всего этого нет, а зал наполняют господа в клетчатых панталонах, с тростью в руке, и дамы, затянутые в корсеты. Перенесемся в середину XIX века.

Вы ждете эпистолу от приятеля из первопрестольной. Хорошо, что в городе появились почтальоны, а то ведь раньше корреспонденцию по домам не разносили, и все жаждущие ее получить ходили за ней сами.

Если не терпелось прочесть, что пишут кузина или кузен, можно было, как прежде, отправиться в контору. Благородную публику нередко встречал в дверях сам губернский почтмейстер – барон Юлий Карлович фон Тизенгаузен. Он весь – воплощенная аккуратность и любезность. Несведущим вежливо объяснял, в какие дни недели и в какие часы прибывают другие почты – ставропольская, малороссийская, тамбовская, саратовская и валуйская. Была и экстра-почта – московская и тифлисская. Что же касалось приема писем, денег и посылок, то производился он только в определенные дни утром, с 8 до 12: иначе два сортировщика не справились бы со своими обязанностями.

Юлий Карлович ежеутренне прогуливался по Большой Дворянской со своей любимой собакой по кличке Леди – ее знал весь город. Почтмейстерская контора находилась здесь же, при конторе, и начальник мог пройти в свой служебный кабинет, минуя публику. Самыми тяжелыми днями считались понедельник и пятница, когда приходила московская почта. Ее доставляли на нескольких тройках в специально приспособленных телегах: посылки и письма были спрятаны от нескромных взоров в большие кожаные мешки, запиравшиеся на ключ. Во дворе стояли дома, где жили сортировщики и письмоводители, а также казарма для почтальонов (их было два десятка).

Барона в начале 1869 года сменил в должности статский советник Николай Афанасьевич Кулжинский, тоже почтенная персона: кавалер орденов святых Владимира, Анны и Станислава разных степеней, награжден медалью в память о Крымской войне. Сам губернатор здоровался с ним за руку.

С проведением железной дороги доставка почтовых грузов в Воронеж и из Воронежа стала ежедневной. Увеличился объем переписки. Обыватели вообще любили получать весточки друг от друга. В конторе на Б. Дворянской при сдаче писем нередко возникали досадные очереди. Тогда решено было установить по городу специальные ящики (первоначально их имелось 15), откуда корреспонденция изымалась трижды в день и с первым же попутным поездом отправлялась по назначению. Порой попадались экспедиторам конверты, на которых отсутствовали марки, а то и сам адрес. Эти плоды рассеянности хранились в течение года в надежде, что объявится автор.

Техническое оборудование почтовой конторы постепенно совершенствовалось. Появились кое-какие механизмы. Позднее возникла телеграфная станция, и долговязые телеграфисты в форменных тужурках невозмутимо отстукивали на своем птичьем языке депеши о рождении младенцев и смерти дедушек.

В первой половине 1890-х годов на почту часто наведывался из подворонежского сельца Емпелевки представительный, обросший бородой мужчина в высоких сапогах, покрытых дорожной пылью. Он спрашивал, нет ли ему чего-нибудь. Вся контора хорошо знала писателя Александра Ивановича Эртеля: ему шла обильная заказная корреспонденция из столиц и из-за границы. А эртелевский роман «Гарденины» с восторгом проглотили здешние чиновники и даже барышни в окошечках.

Впрочем, почтамт – это такое место, куда заглядывали практически все местные и заезжие знаменитости. Поэтому нет смысла составлять какой-то именной перечень. Просто помните, посещая почтамт, что под этим кровом незримо присутствуют тени многих достойнейших особ.

На здании установлена мемориальная доска М.Ю.Лермонтову, который останавливался на воронежском почтамте в 1837-1841 гг.

Фото с сайта "Воронежпроект":

Персоналии, упоминающиеся далее:

Васильев Дмитрий Николаевич (1873 – после 1918), архитектор

Зегер Андрей Иванович (?-1781), аптекарь

Савостьянов Владимир Владимирович (1907-1980), архитектор

Тизенгаузен Юлий Карлович (1799-1885), барон, чиновник

Эртель Александр Иванович (1855-1908), писатель

Наконец добрались мы до здания, где любой из воронежцев побывал хоть раз в жизни. Это – главпочтамт, заведение, без которого немыслимо сегодняшнее бытие. Мало ли какие ситуации возникают в обиходе, когда надо идти на почту!

Далеко не каждый российский город способен похвалиться тем, что его почтовая контора остается на одном и том же месте уже почти два с половиной века. Да и для Воронежа это – уникальный эпизод. Обычно государственные учреждения столь солидного возраста имели по нескольку адресов, переезжали с улицы на улицу. Почтовики показали пример удивительной верности своим стенам.

Итак, именно здесь около 1779 года аптекарем Андреем Ивановичем Зегером (опять немец!), отставным морским штаб-лекарем, был выстроен каменный двухэтажный особняк, который три года спустя был продан в казну. А с 1784 года в нем учредили почту. С двух сторон стояли флигели, каждый из них имел свое назначение. В одном уставшие от гоньбы ямщики подремывали на жестких топчанах, а в другом располагалась кухмистерская, откуда всегда тянуло непередаваемо ароматными запахами. Усадьба была большой, иначе и нельзя: требовались конюшни, сенник и прочие подсобные службы. Возницы въезжали в одни ворота, а выезжали, обогнув контору с тыла, в другие.

Перестройкой зегеровской аптеки в почтовый двор занимался уже знакомый нам архитектор Иван Иванович Волков. Он составил план, нарисовал чертежи и сам досматривал за работами.

Почтовый ансамбль с той поры перенес несколько серьезных пластических операций, изменивших его облик. Причиной тому – нужда в дополнительных помещениях: виды услуг населению постепенно расширялись. В начале 1870-х годов прежний дом и вовсе был разобран, а на его месте сооружен новый, значительно больший: внизу находились экспедиции, конторские кабинеты и кладовые, а вверху – служебные квартиры. В 1913-1914 годах последовала очередная перестройка: капитальные стены, правда, оставили в целости, но остальное сильно изменилось. Произошла перепланировка многих внутренних помещений. Руководил этими работами губернский архитектор Д.Н. Васильев.

Последняя война превратила дом и оба флигеля в руины. Реконструкцией в начале 1950-х годов занялся архитектор Владимир Владимирович Савостьянов . Согласно его предложениям, флигели получили второй этаж и соединились с основным корпусом, а вглубь усадьбы выросли боковые пристройки. Жаль, что зданию не добавили тогда третий этаж: оно было бы более соразмерно окружающей застройке.

Словом, современный комплекс главпочтамта внешне мало чем напоминает ранние постройки. От XIX столетия сохранился разве что центральный двухсветный зал с мощной колоннадой. Связисты постоянно заботятся о его благоустройстве. Раз в 7-10 лет он слегка меняет свое обличье – после каждого ремонта. Сравнительно недавно появились аляповатые витражи, произведения нынешних кустарей-художников, электронные часы, которые, разумеется, бездействуют, новые светильники. Но давайте вообразим, что всего этого нет, а зал наполняют господа в клетчатых панталонах, с тростью в руке, и дамы, затянутые в корсеты. Перенесемся в середину XIX века.

Вы ждете эпистолу от приятеля из первопрестольной. Хорошо, что в городе появились почтальоны, а то ведь раньше корреспонденцию по домам не разносили, и все жаждущие ее получить ходили за ней сами.

Если не терпелось прочесть, что пишут кузина или кузен, можно было, как прежде, отправиться в контору. Благородную публику нередко встречал в дверях сам губернский почтмейстер – барон Юлий Карлович фон Тизенгаузен. Он весь – воплощенная аккуратность и любезность. Несведущим вежливо объяснял, в какие дни недели и в какие часы прибывают другие почты – ставропольская, малороссийская, тамбовская, саратовская и валуйская. Была и экстра-почта – московская и тифлисская. Что же касалось приема писем, денег и посылок, то производился он только в определенные дни утром, с 8 до 12: иначе два сортировщика не справились бы со своими обязанностями.

Юлий Карлович ежеутренне прогуливался по Большой Дворянской со своей любимой собакой по кличке Леди – ее знал весь город. Почтмейстерская контора находилась здесь же, при конторе, и начальник мог пройти в свой служебный кабинет, минуя публику. Самыми тяжелыми днями считались понедельник и пятница, когда приходила московская почта. Ее доставляли на нескольких тройках в специально приспособленных телегах: посылки и письма были спрятаны от нескромных взоров в большие кожаные мешки, запиравшиеся на ключ. Во дворе стояли дома, где жили сортировщики и письмоводители, а также казарма для почтальонов (их было два десятка).

Барона в начале 1869 года сменил в должности статский советник Николай Афанасьевич Кулжинский, тоже почтенная персона: кавалер орденов святых Владимира, Анны и Станислава разных степеней, награжден медалью в память о Крымской войне. Сам губернатор здоровался с ним за руку.

С проведением железной дороги доставка почтовых грузов в Воронеж и из Воронежа стала ежедневной. Увеличился объем переписки. Обыватели вообще любили получать весточки друг от друга. В конторе на Б. Дворянской при сдаче писем нередко возникали досадные очереди. Тогда решено было установить по городу специальные ящики (первоначально их имелось 15), откуда корреспонденция изымалась трижды в день и с первым же попутным поездом отправлялась по назначению. Порой попадались экспедиторам конверты, на которых отсутствовали марки, а то и сам адрес. Эти плоды рассеянности хранились в течение года в надежде, что объявится автор.

Техническое оборудование почтовой конторы постепенно совершенствовалось. Появились кое-какие механизмы. Позднее возникла телеграфная станция, и долговязые телеграфисты в форменных тужурках невозмутимо отстукивали на своем птичьем языке депеши о рождении младенцев и смерти дедушек.

В первой половине 1890-х годов на почту часто наведывался из подворонежского сельца Емпелевки представительный, обросший бородой мужчина в высоких сапогах, покрытых дорожной пылью. Он спрашивал, нет ли ему чего-нибудь. Вся контора хорошо знала писателя Александра Ивановича Эртеля: ему шла обильная заказная корреспонденция из столиц и из-за границы. А эртелевский роман «Гарденины» с восторгом проглотили здешние чиновники и даже барышни в окошечках.

Впрочем, почтамт – это такое место, куда заглядывали практически все местные и заезжие знаменитости. Поэтому нет смысла составлять какой-то именной перечень. Просто помните, посещая почтамт, что под этим кровом незримо присутствуют тени многих достойнейших особ.

На здании установлена мемориальная доска М.Ю.Лермонтову, который останавливался на воронежском почтамте в 1837-1841 гг.

Фото с сайта "Воронежпроект":

Серия сообщений "Почта. Связь":"Я вам тут посылку принес. Только я вам ее не отдам. Потому что у вас докУментов нету". (из м/ф "Простоквашино")Часть 1 - ПОЧТАМТ (пр. Революции, 25)

Часть 2 - Проспект Революции, 25. Главпочтамт.

Часть 3 - Проспект Революции, 35. Дом связи.

| Рубрики: | ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДАОписание зданий, построенных вдоль проспекта Революции (Большой Дворянской). |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Аноним

О проекте

- Версия для PDA

- Контакты

- Разместить рекламу