Интересное

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (42)

- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (7)

- ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (74)

- Вечная память (22)

- Памятники ВОв (20)

- Страшные дни войны... (14)

- Первая Мировая... (3)

- Мои предки (8)

- ВОРОНЕЖ ИСТОРИЧЕСКИЙ (177)

- Гостиницы (12)

- Литературное (11)

- Медицина (15)

- Мосты Воронежа (8)

- Музеи (13)

- Парки Воронежа (24)

- Площади Воронежа (18)

- Почта. Связь (3)

- Промышленность (10)

- ПАМЯТНИКИ (разные) (7)

- ХРАМЫ, ЦЕРКВИ (23)

- Торговля (12)

- Транспорт (12)

- Усадьбы (18)

- Кладбищенское (5)

- ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДА (51)

- ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД (55)

- Краеведение (14)

- ИСКУССТВО (57)

- Театр, Кино, Цирк, ДК (15)

- Живопись и живописцы (6)

- Выставки (11)

- Концерты, фестивали (18)

- КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА (14)

- ОБРАЗОВАНИЕ (18)

- ПРАЗДНИКИ (64)

- День Победы (22)

- День города (9)

- Первомай (4)

- Новый год (19)

- ПРИРОДА (48)

- Фауна (7)

- Флора (30)

- О погоде (10)

- ЭКСКУРСИИ (15)

- РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ (49)

- Творчество, рукоделие (9)

- Ляпы и "сор из избы" (24)

- ЛИЧНОЕ (41)

- МОСКВА (6)

- СКАЗКИ ПРО АПСНЫ (55)

- Абхазия 2012 (24)

- Абхазия 2015 (6)

- Абхазия 2018 (5)

- Абхазия 2013 (19)

- Абхазия. Сказки Рицинского заповедника (9)

-Цитатник

Современное искусство - (0)

Кузькин.. продолжение истории Не хотела даже писать об этом. Но приезд этого предста...

100-летие Первой мировой войны (экскурсия) - (2)100-летие Первой мировой войны: воспоминания, которые хранит Воронеж В Воронеже состоялась экскурси...

Наследие предков - молодым! - (0)Объявлены лучшие авторы исследовательских работ «Наследие предков – молодым!» Завершился регио...

Еврейское кладбище - (0)Воронеж, еврейское кладбище – «у дороги стоит деревце»… Еврейское кладбище города Воронежа &md...

Музей "Костёнки". - (0)В гости к мамонтам (поездка в музей "Костёнки", Воронежская область) Уникальность этого музея ...

-Метки

Бабушка абхазия акиньшин архитектор архитектура архитектурное наследие боевая техника больница братская могила великая отечественная война ветераны вов водохранилище война вокзал воронежская область выставка вышивка гагра гостиница грибы дедушка день города день победы диорама дни войны елецких ж/д живность живопись заводы замятнин заповедник земляки имена инки искусство как это было концерт краеведение купечество ласунский латино левый берег лес личное магазин машмет медицина мемориал миронов монастырь москва мост музей музыка новый год образование орленок отдых отпуск пётр 1 памятник памятник вов память парк перу писатели площадь подвиг пожар праздник природа проект промышленность проспект революции реконструкция религия реставрация рица руины рукоделие семья снег события ссср старые улицы театр торговля транспорт туризм усадьбы фауна фестиваль флора фолк храм церковь экскурсии ювжд

-Музыка

- Пелагея - Оборотень-князь

- Слушали: 162 Комментарии: 0

- Inka Karal - Green sleeves

- Слушали: 268 Комментарии: 0

- Дидюля - Посвящение.

- Слушали: 57 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

- Все (1)

история

-Друзья

- Все (115)

Друзья онлайн

Говоруха-отрок

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

Alberih

anng666

Avantyu-ra

BaBotschka

BlackSea1

Cayetana_de_Alba

Edoran

Elena_zw

Heler

k-irina

Larmes_delicatesse

last_Alive

masanu

miha4222

mirtta

Naniika

Nataiv

Pekshin

saidani

semisvetik1974

Shadow3dx

Shraddha

svekrucha

Taisia800

tsarvalera

tuseka

vados2384

VALKOINEN

VoronEGka

Аарон_маг

Алевтина_Князева

Александр_Березянский

Байкалочка_10

Виктор_Кареев

Владимир_Шкондин

Делитант

Ильф_Вагизов

Ион

Кирми

Лето777

Лидия-Бирюза

ломакина_вален_тина

Людмила_Морозова

МилыйЛюдь

МИНИЕГ

Николай_Кофырин

Падунский

Полковник_Баранец

Тимка61

Эльдис

-Постоянные читатели

- Все (152)

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 5)

помним

История_как_наука

Российская_Империя

LivePostCards

Moja_Polska

-Статистика

Создан: 27.06.2009

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Отчеты:

Посетители

Поисковые фразы

Посетители

Поисковые фразы

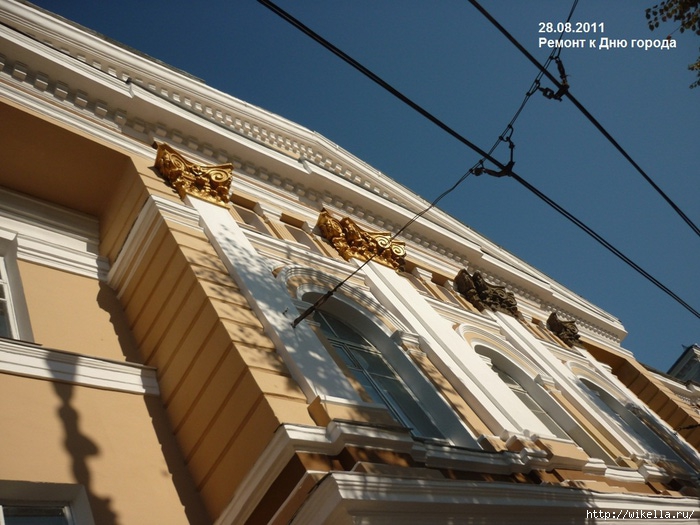

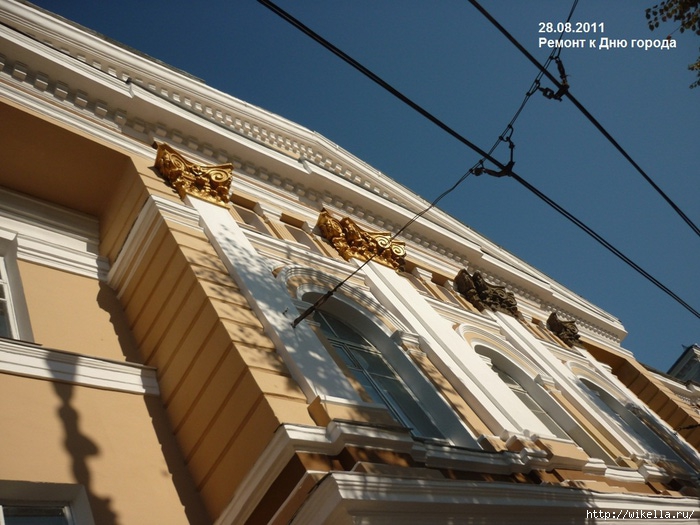

Проспект Революции, 22. Дом губернатора. |

Достаточно приметное желтое здание называют в Воронеже "домом губернатора". Если говорить точнее, это - бывшая резиденция не какого-то одного губернатора, а целой череды представителей данного вида власти. В этой заметке узнаем историю здания, сравним старинные и современные изображения и узнаем, кто же конкретно здесь обитал.

Персоналии, упоминающиеся далее:

Адеркас, фон, Борис Антонович (ок. 1777-1831), губернатор

Бегичев Дмитрий Никитич (1786-1855), губернатор

Бегичева Александра Васильевна (ок. 1790-1865), жена губернатора

Бибиков Михаил Михайлович (1849-1918), губернатор

Бибикова Варвара Дмитриевна (1848-1927), жена губернатора

Болховитинов Евфимий Алексеевич (1767-1837), историк

Веневитинов Михаил Алексеевич (1844-1901), историк

Ершов Михаил Дмитриевич (1862-1919), губернатор

Криворучко Василий Павлович (1919-1994), художник

Кривцов Николай Иванович (1791-1843), губернатор

Лангель Николай Андреевич (1794-1853), губернатор

Лодыгин Николай Иванович (1788-1864), губернатор

Менглет Георгий Павлович (1912-2001), актер

Муравьев Никита Михайлович (1795-1843), декабрист

Песков Василий Михайлович (р. 1930), журналист

Прасолов Алексей Тимофеевич (1930-1972), поэт

Пульвер Евгений Александрович (1926-1983), журналист

Румянцев Николай Петрович (1754-1826), канцлер, граф

Сонцов Александр Борисович (1740-е – 1811), губернатор

Сонцов Петр Александрович (1785-1850), губернатор

Толстой Дмитрий Николаевич (1806-1884), губернатор

Трубецкой Владимир Александрович (1820-1879), князь, губернатор

Трубецкая Мария Алексеевна (1817-1889), жена губернатора

Федорова Мария Матвеевна (?-1908), революционерка

Федотов Петр Иванович (ок. 1850-1898), чиновник

Федотов Георгий Петрович (1886-1951), философ

Ховен, фон дер, Христофор Христофорович (1795-1890), губернатор

Хорват Осип Иванович (ок. 1750 – 1814/1815), губернатор

Хрущев Алексей Иванович (ок. 1741 – 1805), домовладелец

На этот раз предстоит разговор об одном из самых старых гражданских сооружений в нашем городе – доме № 22 по проспекту Революции. Особняк своим видом напоминает этакого крепыша – росточком невысок, зато коренаст и мускулист. Кстати, он занимает немалый участок и по улице Чайковского. И если посчитать, сколько тут залов, кабинетов и комнат, то набежит внушительная цифра. А ведь каждое помещение, да и просто закоулок – словно страничка каменной летописи: у этого дома богатейшая родословная.

Мысленно перенесемся на Большую Дворянскую, какой она была в последнюю треть XVIII века: огромные усадьбы, цветущие сады и среди них, точно островки, кровли строений. Сперва появился в окрестностях небезызвестный нам дворец Потапова, потом аптека, а третьим как раз и был тот дом, о котором идет речь. Возведенный в 1780 году, он принадлежал местному коменданту – бригадиру Алексею Ивановичу Хрущеву. Позднее бригадир получил чин генерал-майора и участвовал в легендарных суворовских походах.

Разумеется, особняк в ту пору весьма отличался от нынешнего. Сведений об авторе проекта, как и самих чертежей, не сохранилось. Архитектурный же облик за минувшие более чем два века претерпел столько серьезных изменений, что сейчас трудно восстановить в зримых образах первоначальный вид здания. Судя по всему, оно было двухэтажным, во всяком случае вполне респектабельным. Иначе бы не возникла идея купить его под губернаторские апартаменты. После всяческих проволочек сделка состоялась в 1795 году, когда новый домовладелец, генерал-майор Осип Иванович Хорват, покидая Воронеж, продал в казну свой земельный участок со всем, что на нем пребывало.

С этого времени здесь располагалась официальная резиденция губернаторов (они жили с семьей), тут же размещалась и канцелярия. Сановные особы, как правило, в своих креслах долго не задерживались, уезжали, и очередной правитель губернии вселялся в дом – с чадами, родственниками и прислугой. Он обычно придирчиво оглядывал свои чертоги: то одно ему не нравилось, то другое. На протяжении XIX века резиденция постоянно перестраивалась и достраивалась. Один губернатор жаждал иметь балкон, чтоб строгим начальственным взором обозревать вверенную ему территорию, другому губернатору хотелось отдохнуть от служебных тягот в мезонине, третий настаивал, чтоб по фасаду стояли, как в Петербурге, колонны. Бедные архитекторы и чертежники сбивались с ног, стремясь угодить вельможам.

В середине XIX столетия главный корпус был соединен с правым флигелем, выходившим торцом на Б. Дворянскую. Ризалиты видны и посейчас. Но самую радикальную реконструкцию осуществил инженер Станислав Людвигович Мысловский в 1892-1893 годах. Он в сущности сделал новое здание. Особняк продлился влево, захватил торец еще одного флигеля. Вся патриархальная начинка дома с деревянными лестницами и кладовыми для солений была заменена. Перед парадным входом поставили двускатный навес; он шел через всю ширину тротуара и опирался на два чугунных столбика. В правом крыле на втором этаже появилась красивая угловая зала с двумя ярусами окон, больших и малых, и лепным потолком. Сюда и нынче входишь с чувством благоговения – так действует сама эта масса пространства, пронизанного светом!

Вообще же архитектурная история дома достаточно смутна и запутанна.

В дни Великой Отечественной войны здание было повреждено, но его удалось восстановить. Этим занимался Н.В. Троицкий. Правда, в архивных бумагах фигурирует имя некоего московского инженера Горохова как первого автора проекта реконструкции: вот и еще одна загадка, совсем недавняя.… Именно после войны левое крыло приобрело дополнительный этаж, а в центре возник фронтон.

Но довольно строительной хроники! Давайте лучше поговорим о некоторых из тех, кто вселялся в главное здание дореволюционного Воронежа. Среди губернаторов встречались весьма живописные типажи.

Тайный советник Александр Борисович Сонцов умудрился дважды въехать в губернаторские покои (а потом еще и сын его, Петр, там хозяйничал). Умел Сонцов прилаживаться к обстоятельствам, потому и был непотопляем, хоть и подсиживали его, и жалобы строчили в Сенат. Сколько было в нем изворотливости, какие перлы лукавства украшают его карьеру! Вот лишь один пример. Когда в 1800 году вышла книга нашего первого краеведа Евфимия Болховитинова «Историческое, географическое и економическое описание Воронежской губернии», Сонцов решил использовать удобный случай. Поскольку автор описания принял монашеский сан и отрешился от мирской суеты, Александр Борисович, ничтоже сумняшеся, велел в типографии тиснуть особый лист с выражением своих верноподданнических чувств к всепресветлейшему императору Павлу I. Летом 1800 года Сонцов преподнес ему книгу, за что и был высочайше пожалован золотой табакеркой с бриллиантами. Согласно иной версии, смышленый губернатор, поведав, что обожаемый монарх удавлен в собственной опочивальне, приказал выдрать из экземпляра посвятительный лист и быстренько припечатать новый, адресованный уже сыну Павла – Александру I.

Губернаторы бывали, конечно, разные. Среди этих залетных птиц встречались и представители родовитых фамилий (из Долгоруких, Пушкиных, Чертковых, Оболенских и др.), и честные службисты, проявлявшие незаурядные административные таланты. Одни более, другие менее ретиво исполняли свои обязанности, но каждый обустраивался в доме по собственному вкусу.

Губернаторы принимали тут просителей, выступали с речами, подписывали бумаги и очень любили давать балы. Побывать на балу у губернатора считалось среди обывателей пределом желаний. Лоснился паркет, развевались необъятные кринолины, звенели шпорами затянутые в мундиры офицеры. В романе Льва Толстого «Война и мир» повествуется о том, как юный гусар Николай Ростов накануне Бородинского сражения оказался в Воронеже, куда был послан, чтоб закупить лошадей для армейских нужд. Так вот и он танцевал на балу у губернатора.

Николай Иванович Кривцов тоже был неравнодушен к виду дам и кавалеров, скользящих в менуэте. Но это не мешало ему деятельно благоустраивать городскую территорию и тем самым продолжать труды своего предшественника, Петра Александровича Сонцова. При Сонцове-младшем был уничтожен бульвар, проходивший посредине Б. Дворянской, мостовая вымощена камнем, появились первые тротуары, украшенные фонарями с масляным освещением. Кривцов пошел еще дальше. По его указанию были вырыты первые колодцы, и вода добывалась с глубины в 50 с лишком метров. На Поповорыночной улице, спускавшейся к Чернавскому мосту, возвели подпорную стену, а на месте оврага, именуемого в просторечии «Волчьей ямой», соорудили каменный мост, который благополучно здравствует и поныне (на ул. К. Маркса).

А в досужные часы Николай Иванович предпочитал уединяться с книгой в руках или наслаждаться возвышенной беседой с такими же, как и он, поклонниками Музы. Кривцов был близок к Пушкину, который посвятил ему два стихотворения. На заветной полочке у губернатора стояли переплетенные в кожу томики – альманахи с публикациями пушкинских творений. И когда летом 1824 года молодой поэт Веневитинов, находясь проездом в Воронеже, нанес Кривцову визит, в разговоре за обеденным столом не раз всплывал образ изгнанного из Петербурга гения.

Зато преемника Кривцова-администратора Пушкин недолюбливал. Прежде чем принять под свою руку Воронежскую губернию, Борис Антонович фон Адеркас 10 лет управлял Псковской. Выполняя волю государя, осуществлял тогда надзор за сосланным в Михайловское вольнодумцем. И еще одна причуда истории: когда Адеркас губернаторствовал в Воронеже, Пушкин отправился на Кавказ. Вполне логично предположение: избегая встречи с Адеркасом, Пушкин предпочел миновать Воронеж и проехать в Новочеркасск окольным маршрутом. Не потому ли в его подробном поначалу «Путешествии в Арзрум» упомянут уездный Елец и отсутствует губернский Воронеж?

Адеркаса в начальственном кресле сменил Дмитрий Никитич Бегичев. В свободное от служебных забот время он сочинил пухлый нравоописательный роман «Семейство Хомских», который впервые вышел в Москве в 1832 году. Когда анонимное произведение появилось в Воронеже (и, кстати, было молниеносно раскуплено), только советники правления делали вид, будто не ведают, кто автор. Ведь среди персонажей легко узнавались местные особы вплоть до губернского предводителя дворянства.

Д.Н. Бегичева связывало с литературным миром множество нитей. В своем московском доме он встречался с Грибоедовым, а на сестре героя 1812 года, создателя лихих гусарских песен Дениса Давыдова, Александре , был женат. Губернатор не постеснялся поднести «Семейство Хомских» прасольскому сыну Алексею Кольцову и даже начертал на титульном листе дарственную надпись. Поэт-степняк ответил взаимностью, когда в 1835 году появился сборничек его стихов.

У губернаторов на приеме бывал не только автор «Косаря», но и его духовный собрат – Иван Никитин. И хотя на фасаде здания нет на сей счет мемориальных досок, они вполне могли бы там блистать золотом. Никитин, например, посещал особняк при трех губернаторах; из них последний, граф Дмитрий Николаевич Толстой, издал ранее на собственные средства первую книгу вышедшего из мещан поэта. Граф и сам тянулся к журналистике и печатал свои работы под псевдонимом «Дмитрий Т. Знаменский». Он был настоящим театроманом и поразил знаменитого драматурга Островского тем, что великолепно, чуть ли не наизусть, знал его комедии.

Однако не следует идеализировать властителей губернии. Не всегда это были образованные и гуманные личности. И о своих обязанностях не всегда пеклись как положено. Нередко министры сажали в губернаторское кресло неспособных к армейской, да и к какой-либо иной службе генералов. Как вспоминает М.А. Веневитинов, чиновник особых поручений в начале 1870-х годов, в Воронеже было сряду три губернатора из военных: один – солдафон, другой – ханжа, третий – волокита. Первый красил крыши в зеленый цвет, второй проводил время в душеспасительных беседах с монахами, а третий употреблял чиновников для своих любовных интриг с актрисами. Кто эти генералы? Извольте: Николай Иванович Лодыгин, Христофор Христофорович фон дер Ховен и Николай Андреевич Лангель. Крайней суровостью они, правда, не отличались, но и особого толку от них для края не было. Про князя Владимира Александровича Трубецкого передавали потешную историю о том, как однажды его кучер, находясь в крепком подпитии, забыл своего тоже «тепленького» барина в карете, которую и запер на ночь в сарае. Впрочем, про В.А. Трубецкого надо добавить, что он доводился племянником декабристу Сергею Петровичу Трубецкому, а его жена Мария Алексеевна, урожденная Пещурова, была последней из тех, кто жил в Воронеже и видел ранее Пушкина. По инициативе В.А. Трубецкого вышла в свет трехтомная переписка Е.А. Болховитинова с собирателем книг и рукописей графом Н.П. Румянцевым (1868-1872).

В губернаторской резиденции обычно жила и семья правителя канцелярии. В 1894-1998 годах эту обязанность отправлял статский советник Петр Иванович Федотов, человек исполнительный и скромный. Его сын Жорж учился в гимназии, куда ходить было совсем недалеко. Пройдут годы, и Георгий Федотов окажется на чужбине, где завоюет в среде русского беженства авторитет талантливого историка, культуролога, публициста, философа-богослова.

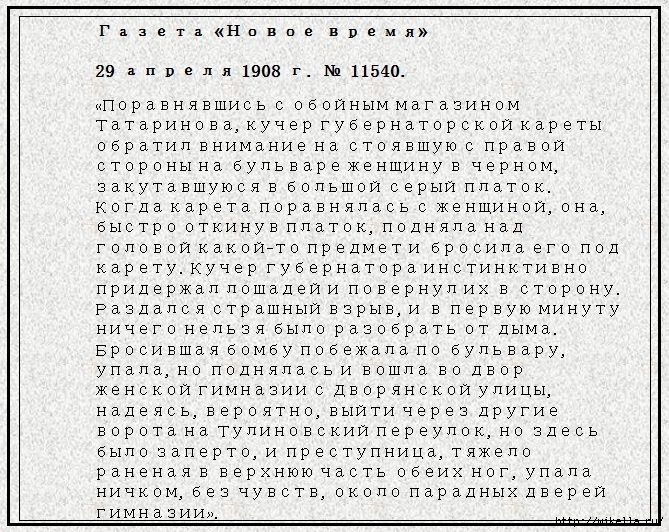

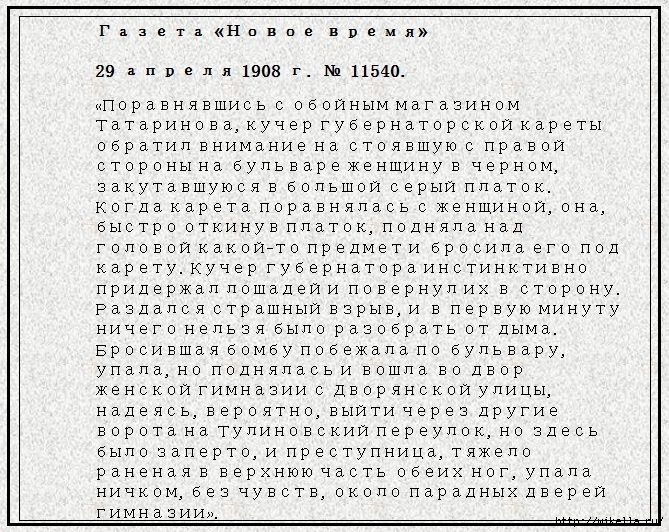

В 1900-х годах империю захлестнула волна революционного насилия. Докатилась она и до Воронежа. Ее жертвой стал губернатор Михаил Михайлович Бибиков, бывший по иронии судьбы внуком мятежника-декабриста Никиты Муравьева (по материнской линии). Он был приговорен к смерти эсерами за жестокое обращение с участниками крестьянских волнений. 23 апреля 1908 года бомбистка Мария Федорова, выполняя задание Центрального комитета партии, швырнула взрывной снаряд в проезжавшего по Большой Дворянской губернатора. Бибиков был ранен, его супруга отделалась контузией и ушибами. Увечья получили люди, оказавшиеся невольными свидетелями этого бессмысленного террористического акта: среди них были и дети.

Последним губернатором стал Михаил Дмитриевич Ершов. Досталось ему беспокойное времечко: реквизиция скота и урожая для нужд армии, сражавшейся на фронтах первой мировой войны, аграрные беспорядки, волнения среди заводских рабочих, рост цен и разгул спекуляции на рынке, воровство казенного имущества… Все говорило о том, что имперской державе грядет жуткая катастрофа. В марте 1917 года М.Д. Ершов распоряжением Временного правительства был отстранен от должности, каковая в России вообще перестала существовать. Мимоходом заметим: много позже с сыном М.Д. Ершова, Петром Михайловичем, театральным деятелем, приятельствовал уроженец Воронежа, прекрасный московский актер Георгий Менглет.

Не успел экс-губернатор покинуть грозную цитадель, как туда въехали иные жильцы. Им тоже были нужны ухоженные кабинеты, хрустальные люстры, телефонные аппараты и прочая мишура, к которой неравнодушен любой режим.

После февраля 1917 года особняк стал именоваться Домом народных (или общественных) организаций. Каких только учреждений тут не было! Представительства различных партий, женсовет, редакции газет, милосердные фонды, какие-то бесчисленные комитеты, комиссии, союзы. Сюда шли граждане с просьбами, жалобами, претензиями. В этом вавилонском столпотворении судеб был свой смысл: люди потихоньку втягивались в прежде им неведомые социальные отношения. Тротуар и мостовая возле здания превращались в своеобразный клуб под открытым небом. Ежедневно ввечеру здесь собирались толпы разгоряченных политикой людей, и до поздней ночи шли жаркие дебаты о том, как жить дальше. У каждой группки был свой вития, предлагавший собственные рецепты спасения страны.

Ближе к октябрю что-то неуловимо менялось в облике здания и самих его обитателей. Лозунги, развешанные на стенах, приобретали категоричность. Стало меньше «гнилой интеллигенции», зато чаще бегали по лестницам кожаные тужурки и солдатские папахи. В речи ораторов вплетались командирские нотки. Да и как иначе: в здании обосновались военно-революционный комитет и объединенный штаб рабочих дружин города. Ни при каком губернаторе не было здесь такого обилия вооруженных лиц.

Старинному особняку не оставалось ничего иного, как приспосабливаться к новой реальности. Постоянно из комнаты в комнату переносилась мебель, а на дверях то и дело менялись таблички. Ответственные совслужащие сосредоточенно ходили взад-вперед по гулким коридорам и подписывали бесконечное количество постановлений и решений.

В 1920-е годы часть здания была отдана под Дом крестьянина, а часть – под губсовпартшколу; последнюю еще величали – губернский рабоче-крестьянский Коммунистический университет (губкоммун). Курсанты изучали политические и экономические науки, вели культурно-просветительную работу, сильно голодали и холодали, сами заготавливали дрова для железных «буржуек». Стипендию им платили ежемесячно в размере 4200 рублей, но ее доставало лишь на то, чтоб не отдать Богу душу.

Среди курсантов выделялся своей молчаливой значительностью человек, которого воронежцы уже знали по стихам и страстным публицистическим статьям, печатавшимся в местной периодике. Это был Андрей Платонов. Кто мог бы тогда предугадать в скромном и замкнутом юноше будущего гениального писателя, творца романа-антиутопии «Чевенгур»? А. Платонов учился в губсовпартшколе с июля 1921 года. Но идеологическая сухомятина плохо в него лезла. Все чаще и чаще он пропускал занятия. Кончилось все тем, что курсант перестал ходить даже на собрания партячейки и его исключили из рядов РКП(б).

С начала 1930-х годов в здание въехала областная публичная библиотека, а потом и музей изящных искусств. Сюда часто наведывался Осип Мандельштам со своей «нищенкой-подругой» - Надеждой Яковлевной. Особенно любил ссыльный поэт бывать в музее, где его привлекали прежде всего два небольших зала. В одном были выставлены картины старых западноевропейских мастеров («Как светотени мученик Рембрандт…»), а в другом, античном – черно-красная микенская керамика, амфоры, вазы, сосуды («Гончарами велик остров синий…»).

После войны тут долго располагалась редакция газеты «Молодой коммунар»: вход был со стороны ул. Чайковского. Здесь работали тогда серьезные люди – поэт Алексей Прасолов, очеркист Евгений Пульвер, фотокор Василий Песков. А в кабинетике художника еле помещался грузноватый Владимир Александрович Кораблинов, самый старший по возрасту среди младокоммунаровцев. Он писал вечерами свой великолепный роман «Жизнь Кольцова».

Долгие годы в доме №22 хозяйствовало областное управление хлебопродуктов. С 1986 года значительная часть здания перешла к областному краеведческому музею под запасники. Тогда же тут разместилась экспозиция картин В.П. Криворучко, подаренных им Воронежу.

В 1993 году левое крыло особняка отдано региональному управлению федерального казначейства. В течение последних лет был проведен капитальный ремонт здания, а отчасти и реконструкция, в ходе которых куда-то исчезли мемориальные доски, напоминавшие о событиях 1917 года. Правда, на торцовой стене со стороны улицы Чайковского в феврале 1996 года появилась совсем невзрачная табличка с выбитой на ней фамилией Алексея Прасолова. На роскошные банкеты денег в городском бюджете всегда хватает, а на мемориальные доски – нет.

В марте 2002 года у краеведческого музея казначейство отобрало большой угловой зал, где были развешены полотна В.П. Криворучко. Выставка перестала существовать.

По состоянию на 2012 год в здании располагаются: Молодежная школа предпринимательства (центр молодежного бизнес-образования), Областной молодежный центр, Сталкер (бюро путешествий).

Персоналии, упоминающиеся далее:

Адеркас, фон, Борис Антонович (ок. 1777-1831), губернатор

Бегичев Дмитрий Никитич (1786-1855), губернатор

Бегичева Александра Васильевна (ок. 1790-1865), жена губернатора

Бибиков Михаил Михайлович (1849-1918), губернатор

Бибикова Варвара Дмитриевна (1848-1927), жена губернатора

Болховитинов Евфимий Алексеевич (1767-1837), историк

Веневитинов Михаил Алексеевич (1844-1901), историк

Ершов Михаил Дмитриевич (1862-1919), губернатор

Криворучко Василий Павлович (1919-1994), художник

Кривцов Николай Иванович (1791-1843), губернатор

Лангель Николай Андреевич (1794-1853), губернатор

Лодыгин Николай Иванович (1788-1864), губернатор

Менглет Георгий Павлович (1912-2001), актер

Муравьев Никита Михайлович (1795-1843), декабрист

Песков Василий Михайлович (р. 1930), журналист

Прасолов Алексей Тимофеевич (1930-1972), поэт

Пульвер Евгений Александрович (1926-1983), журналист

Румянцев Николай Петрович (1754-1826), канцлер, граф

Сонцов Александр Борисович (1740-е – 1811), губернатор

Сонцов Петр Александрович (1785-1850), губернатор

Толстой Дмитрий Николаевич (1806-1884), губернатор

Трубецкой Владимир Александрович (1820-1879), князь, губернатор

Трубецкая Мария Алексеевна (1817-1889), жена губернатора

Федорова Мария Матвеевна (?-1908), революционерка

Федотов Петр Иванович (ок. 1850-1898), чиновник

Федотов Георгий Петрович (1886-1951), философ

Ховен, фон дер, Христофор Христофорович (1795-1890), губернатор

Хорват Осип Иванович (ок. 1750 – 1814/1815), губернатор

Хрущев Алексей Иванович (ок. 1741 – 1805), домовладелец

На этот раз предстоит разговор об одном из самых старых гражданских сооружений в нашем городе – доме № 22 по проспекту Революции. Особняк своим видом напоминает этакого крепыша – росточком невысок, зато коренаст и мускулист. Кстати, он занимает немалый участок и по улице Чайковского. И если посчитать, сколько тут залов, кабинетов и комнат, то набежит внушительная цифра. А ведь каждое помещение, да и просто закоулок – словно страничка каменной летописи: у этого дома богатейшая родословная.

Мысленно перенесемся на Большую Дворянскую, какой она была в последнюю треть XVIII века: огромные усадьбы, цветущие сады и среди них, точно островки, кровли строений. Сперва появился в окрестностях небезызвестный нам дворец Потапова, потом аптека, а третьим как раз и был тот дом, о котором идет речь. Возведенный в 1780 году, он принадлежал местному коменданту – бригадиру Алексею Ивановичу Хрущеву. Позднее бригадир получил чин генерал-майора и участвовал в легендарных суворовских походах.

Разумеется, особняк в ту пору весьма отличался от нынешнего. Сведений об авторе проекта, как и самих чертежей, не сохранилось. Архитектурный же облик за минувшие более чем два века претерпел столько серьезных изменений, что сейчас трудно восстановить в зримых образах первоначальный вид здания. Судя по всему, оно было двухэтажным, во всяком случае вполне респектабельным. Иначе бы не возникла идея купить его под губернаторские апартаменты. После всяческих проволочек сделка состоялась в 1795 году, когда новый домовладелец, генерал-майор Осип Иванович Хорват, покидая Воронеж, продал в казну свой земельный участок со всем, что на нем пребывало.

С этого времени здесь располагалась официальная резиденция губернаторов (они жили с семьей), тут же размещалась и канцелярия. Сановные особы, как правило, в своих креслах долго не задерживались, уезжали, и очередной правитель губернии вселялся в дом – с чадами, родственниками и прислугой. Он обычно придирчиво оглядывал свои чертоги: то одно ему не нравилось, то другое. На протяжении XIX века резиденция постоянно перестраивалась и достраивалась. Один губернатор жаждал иметь балкон, чтоб строгим начальственным взором обозревать вверенную ему территорию, другому губернатору хотелось отдохнуть от служебных тягот в мезонине, третий настаивал, чтоб по фасаду стояли, как в Петербурге, колонны. Бедные архитекторы и чертежники сбивались с ног, стремясь угодить вельможам.

В середине XIX столетия главный корпус был соединен с правым флигелем, выходившим торцом на Б. Дворянскую. Ризалиты видны и посейчас. Но самую радикальную реконструкцию осуществил инженер Станислав Людвигович Мысловский в 1892-1893 годах. Он в сущности сделал новое здание. Особняк продлился влево, захватил торец еще одного флигеля. Вся патриархальная начинка дома с деревянными лестницами и кладовыми для солений была заменена. Перед парадным входом поставили двускатный навес; он шел через всю ширину тротуара и опирался на два чугунных столбика. В правом крыле на втором этаже появилась красивая угловая зала с двумя ярусами окон, больших и малых, и лепным потолком. Сюда и нынче входишь с чувством благоговения – так действует сама эта масса пространства, пронизанного светом!

Вообще же архитектурная история дома достаточно смутна и запутанна.

В дни Великой Отечественной войны здание было повреждено, но его удалось восстановить. Этим занимался Н.В. Троицкий. Правда, в архивных бумагах фигурирует имя некоего московского инженера Горохова как первого автора проекта реконструкции: вот и еще одна загадка, совсем недавняя.… Именно после войны левое крыло приобрело дополнительный этаж, а в центре возник фронтон.

Но довольно строительной хроники! Давайте лучше поговорим о некоторых из тех, кто вселялся в главное здание дореволюционного Воронежа. Среди губернаторов встречались весьма живописные типажи.

Тайный советник Александр Борисович Сонцов умудрился дважды въехать в губернаторские покои (а потом еще и сын его, Петр, там хозяйничал). Умел Сонцов прилаживаться к обстоятельствам, потому и был непотопляем, хоть и подсиживали его, и жалобы строчили в Сенат. Сколько было в нем изворотливости, какие перлы лукавства украшают его карьеру! Вот лишь один пример. Когда в 1800 году вышла книга нашего первого краеведа Евфимия Болховитинова «Историческое, географическое и економическое описание Воронежской губернии», Сонцов решил использовать удобный случай. Поскольку автор описания принял монашеский сан и отрешился от мирской суеты, Александр Борисович, ничтоже сумняшеся, велел в типографии тиснуть особый лист с выражением своих верноподданнических чувств к всепресветлейшему императору Павлу I. Летом 1800 года Сонцов преподнес ему книгу, за что и был высочайше пожалован золотой табакеркой с бриллиантами. Согласно иной версии, смышленый губернатор, поведав, что обожаемый монарх удавлен в собственной опочивальне, приказал выдрать из экземпляра посвятительный лист и быстренько припечатать новый, адресованный уже сыну Павла – Александру I.

Губернаторы бывали, конечно, разные. Среди этих залетных птиц встречались и представители родовитых фамилий (из Долгоруких, Пушкиных, Чертковых, Оболенских и др.), и честные службисты, проявлявшие незаурядные административные таланты. Одни более, другие менее ретиво исполняли свои обязанности, но каждый обустраивался в доме по собственному вкусу.

Губернаторы принимали тут просителей, выступали с речами, подписывали бумаги и очень любили давать балы. Побывать на балу у губернатора считалось среди обывателей пределом желаний. Лоснился паркет, развевались необъятные кринолины, звенели шпорами затянутые в мундиры офицеры. В романе Льва Толстого «Война и мир» повествуется о том, как юный гусар Николай Ростов накануне Бородинского сражения оказался в Воронеже, куда был послан, чтоб закупить лошадей для армейских нужд. Так вот и он танцевал на балу у губернатора.

Николай Иванович Кривцов тоже был неравнодушен к виду дам и кавалеров, скользящих в менуэте. Но это не мешало ему деятельно благоустраивать городскую территорию и тем самым продолжать труды своего предшественника, Петра Александровича Сонцова. При Сонцове-младшем был уничтожен бульвар, проходивший посредине Б. Дворянской, мостовая вымощена камнем, появились первые тротуары, украшенные фонарями с масляным освещением. Кривцов пошел еще дальше. По его указанию были вырыты первые колодцы, и вода добывалась с глубины в 50 с лишком метров. На Поповорыночной улице, спускавшейся к Чернавскому мосту, возвели подпорную стену, а на месте оврага, именуемого в просторечии «Волчьей ямой», соорудили каменный мост, который благополучно здравствует и поныне (на ул. К. Маркса).

А в досужные часы Николай Иванович предпочитал уединяться с книгой в руках или наслаждаться возвышенной беседой с такими же, как и он, поклонниками Музы. Кривцов был близок к Пушкину, который посвятил ему два стихотворения. На заветной полочке у губернатора стояли переплетенные в кожу томики – альманахи с публикациями пушкинских творений. И когда летом 1824 года молодой поэт Веневитинов, находясь проездом в Воронеже, нанес Кривцову визит, в разговоре за обеденным столом не раз всплывал образ изгнанного из Петербурга гения.

Зато преемника Кривцова-администратора Пушкин недолюбливал. Прежде чем принять под свою руку Воронежскую губернию, Борис Антонович фон Адеркас 10 лет управлял Псковской. Выполняя волю государя, осуществлял тогда надзор за сосланным в Михайловское вольнодумцем. И еще одна причуда истории: когда Адеркас губернаторствовал в Воронеже, Пушкин отправился на Кавказ. Вполне логично предположение: избегая встречи с Адеркасом, Пушкин предпочел миновать Воронеж и проехать в Новочеркасск окольным маршрутом. Не потому ли в его подробном поначалу «Путешествии в Арзрум» упомянут уездный Елец и отсутствует губернский Воронеж?

Адеркаса в начальственном кресле сменил Дмитрий Никитич Бегичев. В свободное от служебных забот время он сочинил пухлый нравоописательный роман «Семейство Хомских», который впервые вышел в Москве в 1832 году. Когда анонимное произведение появилось в Воронеже (и, кстати, было молниеносно раскуплено), только советники правления делали вид, будто не ведают, кто автор. Ведь среди персонажей легко узнавались местные особы вплоть до губернского предводителя дворянства.

Д.Н. Бегичева связывало с литературным миром множество нитей. В своем московском доме он встречался с Грибоедовым, а на сестре героя 1812 года, создателя лихих гусарских песен Дениса Давыдова, Александре , был женат. Губернатор не постеснялся поднести «Семейство Хомских» прасольскому сыну Алексею Кольцову и даже начертал на титульном листе дарственную надпись. Поэт-степняк ответил взаимностью, когда в 1835 году появился сборничек его стихов.

У губернаторов на приеме бывал не только автор «Косаря», но и его духовный собрат – Иван Никитин. И хотя на фасаде здания нет на сей счет мемориальных досок, они вполне могли бы там блистать золотом. Никитин, например, посещал особняк при трех губернаторах; из них последний, граф Дмитрий Николаевич Толстой, издал ранее на собственные средства первую книгу вышедшего из мещан поэта. Граф и сам тянулся к журналистике и печатал свои работы под псевдонимом «Дмитрий Т. Знаменский». Он был настоящим театроманом и поразил знаменитого драматурга Островского тем, что великолепно, чуть ли не наизусть, знал его комедии.

Однако не следует идеализировать властителей губернии. Не всегда это были образованные и гуманные личности. И о своих обязанностях не всегда пеклись как положено. Нередко министры сажали в губернаторское кресло неспособных к армейской, да и к какой-либо иной службе генералов. Как вспоминает М.А. Веневитинов, чиновник особых поручений в начале 1870-х годов, в Воронеже было сряду три губернатора из военных: один – солдафон, другой – ханжа, третий – волокита. Первый красил крыши в зеленый цвет, второй проводил время в душеспасительных беседах с монахами, а третий употреблял чиновников для своих любовных интриг с актрисами. Кто эти генералы? Извольте: Николай Иванович Лодыгин, Христофор Христофорович фон дер Ховен и Николай Андреевич Лангель. Крайней суровостью они, правда, не отличались, но и особого толку от них для края не было. Про князя Владимира Александровича Трубецкого передавали потешную историю о том, как однажды его кучер, находясь в крепком подпитии, забыл своего тоже «тепленького» барина в карете, которую и запер на ночь в сарае. Впрочем, про В.А. Трубецкого надо добавить, что он доводился племянником декабристу Сергею Петровичу Трубецкому, а его жена Мария Алексеевна, урожденная Пещурова, была последней из тех, кто жил в Воронеже и видел ранее Пушкина. По инициативе В.А. Трубецкого вышла в свет трехтомная переписка Е.А. Болховитинова с собирателем книг и рукописей графом Н.П. Румянцевым (1868-1872).

В губернаторской резиденции обычно жила и семья правителя канцелярии. В 1894-1998 годах эту обязанность отправлял статский советник Петр Иванович Федотов, человек исполнительный и скромный. Его сын Жорж учился в гимназии, куда ходить было совсем недалеко. Пройдут годы, и Георгий Федотов окажется на чужбине, где завоюет в среде русского беженства авторитет талантливого историка, культуролога, публициста, философа-богослова.

В 1900-х годах империю захлестнула волна революционного насилия. Докатилась она и до Воронежа. Ее жертвой стал губернатор Михаил Михайлович Бибиков, бывший по иронии судьбы внуком мятежника-декабриста Никиты Муравьева (по материнской линии). Он был приговорен к смерти эсерами за жестокое обращение с участниками крестьянских волнений. 23 апреля 1908 года бомбистка Мария Федорова, выполняя задание Центрального комитета партии, швырнула взрывной снаряд в проезжавшего по Большой Дворянской губернатора. Бибиков был ранен, его супруга отделалась контузией и ушибами. Увечья получили люди, оказавшиеся невольными свидетелями этого бессмысленного террористического акта: среди них были и дети.

Последним губернатором стал Михаил Дмитриевич Ершов. Досталось ему беспокойное времечко: реквизиция скота и урожая для нужд армии, сражавшейся на фронтах первой мировой войны, аграрные беспорядки, волнения среди заводских рабочих, рост цен и разгул спекуляции на рынке, воровство казенного имущества… Все говорило о том, что имперской державе грядет жуткая катастрофа. В марте 1917 года М.Д. Ершов распоряжением Временного правительства был отстранен от должности, каковая в России вообще перестала существовать. Мимоходом заметим: много позже с сыном М.Д. Ершова, Петром Михайловичем, театральным деятелем, приятельствовал уроженец Воронежа, прекрасный московский актер Георгий Менглет.

Не успел экс-губернатор покинуть грозную цитадель, как туда въехали иные жильцы. Им тоже были нужны ухоженные кабинеты, хрустальные люстры, телефонные аппараты и прочая мишура, к которой неравнодушен любой режим.

После февраля 1917 года особняк стал именоваться Домом народных (или общественных) организаций. Каких только учреждений тут не было! Представительства различных партий, женсовет, редакции газет, милосердные фонды, какие-то бесчисленные комитеты, комиссии, союзы. Сюда шли граждане с просьбами, жалобами, претензиями. В этом вавилонском столпотворении судеб был свой смысл: люди потихоньку втягивались в прежде им неведомые социальные отношения. Тротуар и мостовая возле здания превращались в своеобразный клуб под открытым небом. Ежедневно ввечеру здесь собирались толпы разгоряченных политикой людей, и до поздней ночи шли жаркие дебаты о том, как жить дальше. У каждой группки был свой вития, предлагавший собственные рецепты спасения страны.

Ближе к октябрю что-то неуловимо менялось в облике здания и самих его обитателей. Лозунги, развешанные на стенах, приобретали категоричность. Стало меньше «гнилой интеллигенции», зато чаще бегали по лестницам кожаные тужурки и солдатские папахи. В речи ораторов вплетались командирские нотки. Да и как иначе: в здании обосновались военно-революционный комитет и объединенный штаб рабочих дружин города. Ни при каком губернаторе не было здесь такого обилия вооруженных лиц.

Старинному особняку не оставалось ничего иного, как приспосабливаться к новой реальности. Постоянно из комнаты в комнату переносилась мебель, а на дверях то и дело менялись таблички. Ответственные совслужащие сосредоточенно ходили взад-вперед по гулким коридорам и подписывали бесконечное количество постановлений и решений.

В 1920-е годы часть здания была отдана под Дом крестьянина, а часть – под губсовпартшколу; последнюю еще величали – губернский рабоче-крестьянский Коммунистический университет (губкоммун). Курсанты изучали политические и экономические науки, вели культурно-просветительную работу, сильно голодали и холодали, сами заготавливали дрова для железных «буржуек». Стипендию им платили ежемесячно в размере 4200 рублей, но ее доставало лишь на то, чтоб не отдать Богу душу.

Среди курсантов выделялся своей молчаливой значительностью человек, которого воронежцы уже знали по стихам и страстным публицистическим статьям, печатавшимся в местной периодике. Это был Андрей Платонов. Кто мог бы тогда предугадать в скромном и замкнутом юноше будущего гениального писателя, творца романа-антиутопии «Чевенгур»? А. Платонов учился в губсовпартшколе с июля 1921 года. Но идеологическая сухомятина плохо в него лезла. Все чаще и чаще он пропускал занятия. Кончилось все тем, что курсант перестал ходить даже на собрания партячейки и его исключили из рядов РКП(б).

С начала 1930-х годов в здание въехала областная публичная библиотека, а потом и музей изящных искусств. Сюда часто наведывался Осип Мандельштам со своей «нищенкой-подругой» - Надеждой Яковлевной. Особенно любил ссыльный поэт бывать в музее, где его привлекали прежде всего два небольших зала. В одном были выставлены картины старых западноевропейских мастеров («Как светотени мученик Рембрандт…»), а в другом, античном – черно-красная микенская керамика, амфоры, вазы, сосуды («Гончарами велик остров синий…»).

После войны тут долго располагалась редакция газеты «Молодой коммунар»: вход был со стороны ул. Чайковского. Здесь работали тогда серьезные люди – поэт Алексей Прасолов, очеркист Евгений Пульвер, фотокор Василий Песков. А в кабинетике художника еле помещался грузноватый Владимир Александрович Кораблинов, самый старший по возрасту среди младокоммунаровцев. Он писал вечерами свой великолепный роман «Жизнь Кольцова».

Долгие годы в доме №22 хозяйствовало областное управление хлебопродуктов. С 1986 года значительная часть здания перешла к областному краеведческому музею под запасники. Тогда же тут разместилась экспозиция картин В.П. Криворучко, подаренных им Воронежу.

В 1993 году левое крыло особняка отдано региональному управлению федерального казначейства. В течение последних лет был проведен капитальный ремонт здания, а отчасти и реконструкция, в ходе которых куда-то исчезли мемориальные доски, напоминавшие о событиях 1917 года. Правда, на торцовой стене со стороны улицы Чайковского в феврале 1996 года появилась совсем невзрачная табличка с выбитой на ней фамилией Алексея Прасолова. На роскошные банкеты денег в городском бюджете всегда хватает, а на мемориальные доски – нет.

В марте 2002 года у краеведческого музея казначейство отобрало большой угловой зал, где были развешены полотна В.П. Криворучко. Выставка перестала существовать.

По состоянию на 2012 год в здании располагаются: Молодежная школа предпринимательства (центр молодежного бизнес-образования), Областной молодежный центр, Сталкер (бюро путешествий).

| Рубрики: | ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДАОписание зданий, построенных вдоль проспекта Революции (Большой Дворянской). |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Пятница, 18 Мая 2012 г. 18:48ссылка

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

О проекте

- Версия для PDA

- Контакты

- Разместить рекламу