Интересное

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (42)

- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (7)

- ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (74)

- Вечная память (22)

- Памятники ВОв (20)

- Страшные дни войны... (14)

- Первая Мировая... (3)

- Мои предки (8)

- ВОРОНЕЖ ИСТОРИЧЕСКИЙ (177)

- Гостиницы (12)

- Литературное (11)

- Медицина (15)

- Мосты Воронежа (8)

- Музеи (13)

- Парки Воронежа (24)

- Площади Воронежа (18)

- Почта. Связь (3)

- Промышленность (10)

- ПАМЯТНИКИ (разные) (7)

- ХРАМЫ, ЦЕРКВИ (23)

- Торговля (12)

- Транспорт (12)

- Усадьбы (18)

- Кладбищенское (5)

- ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДА (51)

- ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД (55)

- Краеведение (14)

- ИСКУССТВО (57)

- Театр, Кино, Цирк, ДК (15)

- Живопись и живописцы (6)

- Выставки (11)

- Концерты, фестивали (18)

- КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА (14)

- ОБРАЗОВАНИЕ (18)

- ПРАЗДНИКИ (64)

- День Победы (22)

- День города (9)

- Первомай (4)

- Новый год (19)

- ПРИРОДА (48)

- Фауна (7)

- Флора (30)

- О погоде (10)

- ЭКСКУРСИИ (15)

- РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ (49)

- Творчество, рукоделие (9)

- Ляпы и "сор из избы" (24)

- ЛИЧНОЕ (41)

- МОСКВА (6)

- СКАЗКИ ПРО АПСНЫ (55)

- Абхазия 2012 (24)

- Абхазия 2015 (6)

- Абхазия 2018 (5)

- Абхазия 2013 (19)

- Абхазия. Сказки Рицинского заповедника (9)

-Цитатник

Современное искусство - (0)

Кузькин.. продолжение истории Не хотела даже писать об этом. Но приезд этого предста...

100-летие Первой мировой войны (экскурсия) - (2)100-летие Первой мировой войны: воспоминания, которые хранит Воронеж В Воронеже состоялась экскурси...

Наследие предков - молодым! - (0)Объявлены лучшие авторы исследовательских работ «Наследие предков – молодым!» Завершился регио...

Еврейское кладбище - (0)Воронеж, еврейское кладбище – «у дороги стоит деревце»… Еврейское кладбище города Воронежа &md...

Музей "Костёнки". - (0)В гости к мамонтам (поездка в музей "Костёнки", Воронежская область) Уникальность этого музея ...

-Метки

Бабушка абхазия акиньшин архитектор архитектура архитектурное наследие боевая техника больница братская могила великая отечественная война ветераны вов водохранилище война вокзал воронежская область выставка вышивка гагра гостиница грибы дедушка день города день победы диорама дни войны елецких ж/д живность живопись заводы замятнин заповедник земляки имена инки искусство как это было концерт краеведение купечество ласунский латино левый берег лес личное магазин машмет медицина мемориал миронов монастырь москва мост музей музыка новый год образование орленок отдых отпуск пётр 1 памятник памятник вов память парк перу писатели площадь подвиг пожар праздник природа проект промышленность проспект революции реконструкция религия реставрация рица руины рукоделие семья снег события ссср старые улицы театр торговля транспорт туризм усадьбы фауна фестиваль флора фолк храм церковь экскурсии ювжд

-Музыка

- Пелагея - Оборотень-князь

- Слушали: 162 Комментарии: 0

- Inka Karal - Green sleeves

- Слушали: 268 Комментарии: 0

- Дидюля - Посвящение.

- Слушали: 57 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

- Все (1)

история

-Друзья

- Все (115)

Друзья онлайн

Говоруха-отрок

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

Alberih

anng666

Avantyu-ra

BaBotschka

BlackSea1

Cayetana_de_Alba

Edoran

Elena_zw

Heler

k-irina

Larmes_delicatesse

last_Alive

masanu

miha4222

mirtta

Naniika

Nataiv

Pekshin

saidani

semisvetik1974

Shadow3dx

Shraddha

svekrucha

Taisia800

tsarvalera

tuseka

vados2384

VALKOINEN

VoronEGka

Аарон_маг

Алевтина_Князева

Александр_Березянский

Байкалочка_10

Виктор_Кареев

Владимир_Шкондин

Делитант

Ильф_Вагизов

Ион

Кирми

Лето777

Лидия-Бирюза

ломакина_вален_тина

Людмила_Морозова

МилыйЛюдь

МИНИЕГ

Николай_Кофырин

Падунский

Полковник_Баранец

Тимка61

Эльдис

-Постоянные читатели

- Все (152)

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 5)

помним

История_как_наука

Российская_Империя

LivePostCards

Moja_Polska

-Статистика

Создан: 27.06.2009

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Отчеты:

Посетители

Поисковые фразы

Посетители

Поисковые фразы

Проспект Революции, 8. Пентагон. |

Это загадочное строение, к сожалению, закрыто от простых обывателей. Хотя очень хотелось бы "полюбопытствовать": а как оно выглядит изнутри? Но закрыто оно достаточно давно и в нем прочно обосновались военные ведомства. Так что довольстуемся описанием историков и видом снаружи.

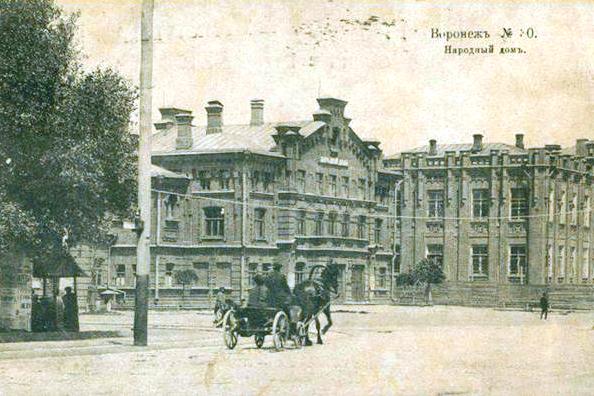

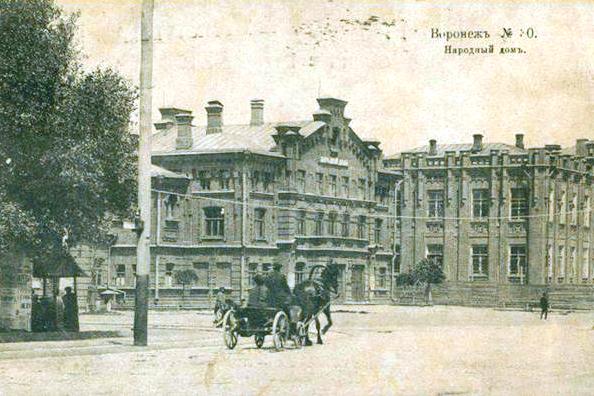

На старинном изображении Народного Дома (о котором ещё будет упоминаться) справа виднеется интересующее нас здание № 8.

А это 1930-е годы:

Персоналии, упоминающиеся далее:

Аскоченский Александр Николаевич (1898-1973), гидротехник

Гайн Вячеслав Иванович (1876-1943), архитектор

Глонти Харлампий Петрович (?- после 1925), педагог

Доброницкая Майя Георгиевна, архитектор

Жданов Василий Александрович (1874/75-1952), художник

Кондрашин Николай Андреевич (1881-1936), художник

Самбикин Николай Петрович (1882-1928), математик

Сахаров Николай Александрович (1874-1951), профессор

Словцов Николай Владимирович (1882- после 1936), врач

Сушкевич Антон Казимирович (1889-1961), профессор

Платонов Андрей Платонович (1899-1951), писатель

Романов Николай Александрович (1903-1943), поэт

Романович Сергей Михайлович (1894-1968), художник

Троицкий Николай Владимирович (1900-1984), архитектор

Чехов Николай Владимирович (1865-1947), педагог

Шпольский Александр Владимирович (?-1939), педагог

Далее, по заведенному порядку, предоставим слово авторам "Записок..."

Вячеслава Ивановича Гайна следует отнести к числу самых толковых и даровитых воронежских проектировщиков. С его именем нам придется встретиться еще не раз.

Одно из своих сооружений создатель мог ежедневно созерцать из окна дома, где снимал квартиру. Речь идет о громадном, красного кирпича, здании под номером 8 по проспекту Революции. Горожане не обошли его своим вниманием и даже окрестили сочным заморским прозвищем «Пентагон».

Корпус поражает своей монументальностью, гармонией между каменными плоскостями стен и массой стекла. Кстати, внутри есть большой двухсветный зал. Оригинально решено оформление парадного входа. Во всем чувствуется раскованность архитектурной мысли, соединение строгого научного расчета с вольным полетом фантазии.

Вячеслав Иванович Гайн был худощавым мужчиной с густыми усами. Высокий лоб, пронизывающий насквозь взгляд, одухотворенность в лице – все это приковывало к нему внимание. После революции он не сразу снял с себя инженерную тужурку с двумя рядами пуговиц. До 1905 года В.И. Гайн преподавал математику в частных учебных заведениях, а потом работал в строительном отделении Воронежского губернского правления. В 1924-1928 годах был губернским архитектором, снова преподавал – в Инженерно-строительном институте и университете. Перед самым падением Воронежа уехал в эвакуацию на Урал, где и умер в 1943 году.

Может, и хорошо, что судьба так распорядилась. Что бы увидел Вячеслав Иванович, вернись он в оскверненный фашистами город? Апокалиптическую картину разрушения. Многие здания были изуродованы бомбежкой до такой степени, что не поддавались восстановлению.

И все-таки, к радости земляков, кое-что из гайновского зодчества сохранилось. В частности, Казанская церковь в селе Отрожка на левом берегу и техническое училище Шпольского (ныне средняя школа № 11 на ул. Володарского). Уцелел и домик, где провел свои последние годы Иван Саввич Никитин: в 1923-1924 годах Гайн занимался реставрацией этого драгоценного для воронежцев особнячка, где тогда же открылся мемориальный музей.

Не поддалось снарядам и авиафугасам и то здание на проспекте Революции, которое находилось наискосок от дома подрядчика Земскова и которому посвящена эта заметка. Чем же оно примечательно?

Губернский Воронеж давно уже нуждался в серьезном техническом учебном заведении. Об институте мечтать не приходилось, а содержать училище городу было вполне по карману. Еще в 1873 году на рассмотрение Министерства народного просвещения вносился проект устава воронежского «Петровского Политехнического начального общественного училища». Однако дело до конца довести не удалось: в 1876 году последовало открытие... реального училища.

Летом 1900 года городская дума вновь вернулась к этому вопросу и на сей раз решила бесповоротно: училищу быть, средства на него выделять из местных резервов, а также из центрального бюджета (по этому поводу состоялись позднее особые постановления III Государственной Думы и правительства). Осенью 1908 года училище открылось и официально называлось так: городское 8-классное среднее механико-техническое училище имени императора Петра Великого.

Пока занятия шли в арендованном здании на Грузовой улице, В.И. Гайн надзирал за возведением спроектированного им учебного корпуса на Старом беге. Строительство велось в 1909-1910 годах. Денег, как обычно бывает, не хватало, их взаймы, без процентов, дал все тот же неугомонный Н.А. Клочков (70 тысяч рублей); к октябрю 1917 года часть долга была ему возвращена, да что толку.

Училище готовило техников, десятников. Получить свидетельство об окончании этого специального учебного заведения считалось у молодежи престижным. Его выпускники работали на воронежских и иных российских заводах и стройках. Директором – вплоть до 1917 года – был инженер-технолог, действительный статский советник В.Ф. Данилов. Среди преподавателей выделялись Х.П. Глонти (география, естественная история, химия) и В.А. Жданов (рисование); в должности врача состоял Н.В. Словцов.

В помещении училища в 1916 году открылись педагогические курсы губернского земства, заведовал ими видный деятель просвещения Николай Владимирович Чехов, впоследствии академик педагогики. Революция здание национализировала, и с середины 1919 года в нем начал действовать рабочий железнодорожный политехникум (в прессе его иногда называли еще железнодорожными политехническими курсами). Среди лекторов выделялись популярные университетские личности – физик Н.А. Сахаров, математики А.К. Сушкевич и Н.П. Самбикин. В числе курсантов электротехнического отделения был и Андрей Климентов. Писатель А.П. Платонов никогда не стеснялся своей мастеровой закваски и в анкетной графе о профессии уверенно ставил: «Электромонтер». С учетом бесконечных перерывов в занятиях (особенно осенью 1919 года, когда белые рвались к Воронежу и потом его ненадолго захватили) можно считать, что будущий создатель романа «Чевенгур» учился в политехникуме по конец 1921 года.

С 1920 года в огромном здании разместился еще и так называемый Практический институт. Студентам здесь читали лекции профессора университета и СХИ. Архитектурную и иную премудрость преподавал тот же Вячеслав Иванович Гайн; можно представить чувства наставника и его питомцев: ведь все они находились в стенах, которые сами по себе уже были как бы наглядным пособием к теории зодчества. Правда, Гайн не отличался особым красноречием, и его заунывный, тягучий голос порой действовал на слушателей как хорошее снотворное... Среди тех, кто учился в институте, следует прежде всего назвать Александра Николаевича Аскоченского, который стал позднее крупнейшим ученым-гидротехником, участвовал в проектировании и сооружении Каракумского канала, снискал уйму всяческих высоких званий и премий. Нельзя не упомянуть из студентов и двух Николаев: один станет потом архитектором Н.В. Троицким , а другой – математиком (и отчасти поэтом) Н.А. Романовым .

В 1922 году почти все студенты Практического института перевелись в Петроград, сам институт закрылся, а роскошное здание отдали под техникумы. Их одновременно было тут несколько: индустриальный, промышленно-экономический, художественно-промышленный. Последний появился здесь в том же 1922 году. Тут были прекрасные преподаватели – Александр Алексеевич Бучкури, Сергей Михайлович Романович , Василий Александрович Жданов, Николай Андреевич Кондрашин . В изотехникуме устраивались вернисажи, сюда заглядывала охочая до искусства публика. В 1930 году техникум был переведен в Тамбов. С.М. Романович уехал в Москву, а А.А. Бучкури, В.А. Жданов и другие остались в Воронеже. В опустевшие помещения въехал авиатехникум. В ту пору вообще была эпидемия административных расформирований, перемещений, переименований, управленческой чехарды. Сегодня одно учреждение вселялось, завтра – съезжало.

Во время войны здание, конечно, пострадало, но стараниями архитекторов М.Г. Доброницкой и Иванова в 1945 году было восстановлено. С тех пор оно перешло к военному ведомству, и никто из обычных гражданских лиц не мог увидеть, как выглядит детище Гайна изнутри. В 2005 году в «Пентагоне» обосновался штаб выведенной из Германии 20-й армии.

А эта вывеска относится к марту 2012 года:

На старинном изображении Народного Дома (о котором ещё будет упоминаться) справа виднеется интересующее нас здание № 8.

А это 1930-е годы:

Персоналии, упоминающиеся далее:

Аскоченский Александр Николаевич (1898-1973), гидротехник

Гайн Вячеслав Иванович (1876-1943), архитектор

Глонти Харлампий Петрович (?- после 1925), педагог

Доброницкая Майя Георгиевна, архитектор

Жданов Василий Александрович (1874/75-1952), художник

Кондрашин Николай Андреевич (1881-1936), художник

Самбикин Николай Петрович (1882-1928), математик

Сахаров Николай Александрович (1874-1951), профессор

Словцов Николай Владимирович (1882- после 1936), врач

Сушкевич Антон Казимирович (1889-1961), профессор

Платонов Андрей Платонович (1899-1951), писатель

Романов Николай Александрович (1903-1943), поэт

Романович Сергей Михайлович (1894-1968), художник

Троицкий Николай Владимирович (1900-1984), архитектор

Чехов Николай Владимирович (1865-1947), педагог

Шпольский Александр Владимирович (?-1939), педагог

Далее, по заведенному порядку, предоставим слово авторам "Записок..."

Вячеслава Ивановича Гайна следует отнести к числу самых толковых и даровитых воронежских проектировщиков. С его именем нам придется встретиться еще не раз.

Одно из своих сооружений создатель мог ежедневно созерцать из окна дома, где снимал квартиру. Речь идет о громадном, красного кирпича, здании под номером 8 по проспекту Революции. Горожане не обошли его своим вниманием и даже окрестили сочным заморским прозвищем «Пентагон».

Корпус поражает своей монументальностью, гармонией между каменными плоскостями стен и массой стекла. Кстати, внутри есть большой двухсветный зал. Оригинально решено оформление парадного входа. Во всем чувствуется раскованность архитектурной мысли, соединение строгого научного расчета с вольным полетом фантазии.

Вячеслав Иванович Гайн был худощавым мужчиной с густыми усами. Высокий лоб, пронизывающий насквозь взгляд, одухотворенность в лице – все это приковывало к нему внимание. После революции он не сразу снял с себя инженерную тужурку с двумя рядами пуговиц. До 1905 года В.И. Гайн преподавал математику в частных учебных заведениях, а потом работал в строительном отделении Воронежского губернского правления. В 1924-1928 годах был губернским архитектором, снова преподавал – в Инженерно-строительном институте и университете. Перед самым падением Воронежа уехал в эвакуацию на Урал, где и умер в 1943 году.

Может, и хорошо, что судьба так распорядилась. Что бы увидел Вячеслав Иванович, вернись он в оскверненный фашистами город? Апокалиптическую картину разрушения. Многие здания были изуродованы бомбежкой до такой степени, что не поддавались восстановлению.

И все-таки, к радости земляков, кое-что из гайновского зодчества сохранилось. В частности, Казанская церковь в селе Отрожка на левом берегу и техническое училище Шпольского (ныне средняя школа № 11 на ул. Володарского). Уцелел и домик, где провел свои последние годы Иван Саввич Никитин: в 1923-1924 годах Гайн занимался реставрацией этого драгоценного для воронежцев особнячка, где тогда же открылся мемориальный музей.

Не поддалось снарядам и авиафугасам и то здание на проспекте Революции, которое находилось наискосок от дома подрядчика Земскова и которому посвящена эта заметка. Чем же оно примечательно?

Губернский Воронеж давно уже нуждался в серьезном техническом учебном заведении. Об институте мечтать не приходилось, а содержать училище городу было вполне по карману. Еще в 1873 году на рассмотрение Министерства народного просвещения вносился проект устава воронежского «Петровского Политехнического начального общественного училища». Однако дело до конца довести не удалось: в 1876 году последовало открытие... реального училища.

Летом 1900 года городская дума вновь вернулась к этому вопросу и на сей раз решила бесповоротно: училищу быть, средства на него выделять из местных резервов, а также из центрального бюджета (по этому поводу состоялись позднее особые постановления III Государственной Думы и правительства). Осенью 1908 года училище открылось и официально называлось так: городское 8-классное среднее механико-техническое училище имени императора Петра Великого.

Пока занятия шли в арендованном здании на Грузовой улице, В.И. Гайн надзирал за возведением спроектированного им учебного корпуса на Старом беге. Строительство велось в 1909-1910 годах. Денег, как обычно бывает, не хватало, их взаймы, без процентов, дал все тот же неугомонный Н.А. Клочков (70 тысяч рублей); к октябрю 1917 года часть долга была ему возвращена, да что толку.

Училище готовило техников, десятников. Получить свидетельство об окончании этого специального учебного заведения считалось у молодежи престижным. Его выпускники работали на воронежских и иных российских заводах и стройках. Директором – вплоть до 1917 года – был инженер-технолог, действительный статский советник В.Ф. Данилов. Среди преподавателей выделялись Х.П. Глонти (география, естественная история, химия) и В.А. Жданов (рисование); в должности врача состоял Н.В. Словцов.

В помещении училища в 1916 году открылись педагогические курсы губернского земства, заведовал ими видный деятель просвещения Николай Владимирович Чехов, впоследствии академик педагогики. Революция здание национализировала, и с середины 1919 года в нем начал действовать рабочий железнодорожный политехникум (в прессе его иногда называли еще железнодорожными политехническими курсами). Среди лекторов выделялись популярные университетские личности – физик Н.А. Сахаров, математики А.К. Сушкевич и Н.П. Самбикин. В числе курсантов электротехнического отделения был и Андрей Климентов. Писатель А.П. Платонов никогда не стеснялся своей мастеровой закваски и в анкетной графе о профессии уверенно ставил: «Электромонтер». С учетом бесконечных перерывов в занятиях (особенно осенью 1919 года, когда белые рвались к Воронежу и потом его ненадолго захватили) можно считать, что будущий создатель романа «Чевенгур» учился в политехникуме по конец 1921 года.

С 1920 года в огромном здании разместился еще и так называемый Практический институт. Студентам здесь читали лекции профессора университета и СХИ. Архитектурную и иную премудрость преподавал тот же Вячеслав Иванович Гайн; можно представить чувства наставника и его питомцев: ведь все они находились в стенах, которые сами по себе уже были как бы наглядным пособием к теории зодчества. Правда, Гайн не отличался особым красноречием, и его заунывный, тягучий голос порой действовал на слушателей как хорошее снотворное... Среди тех, кто учился в институте, следует прежде всего назвать Александра Николаевича Аскоченского, который стал позднее крупнейшим ученым-гидротехником, участвовал в проектировании и сооружении Каракумского канала, снискал уйму всяческих высоких званий и премий. Нельзя не упомянуть из студентов и двух Николаев: один станет потом архитектором Н.В. Троицким , а другой – математиком (и отчасти поэтом) Н.А. Романовым .

В 1922 году почти все студенты Практического института перевелись в Петроград, сам институт закрылся, а роскошное здание отдали под техникумы. Их одновременно было тут несколько: индустриальный, промышленно-экономический, художественно-промышленный. Последний появился здесь в том же 1922 году. Тут были прекрасные преподаватели – Александр Алексеевич Бучкури, Сергей Михайлович Романович , Василий Александрович Жданов, Николай Андреевич Кондрашин . В изотехникуме устраивались вернисажи, сюда заглядывала охочая до искусства публика. В 1930 году техникум был переведен в Тамбов. С.М. Романович уехал в Москву, а А.А. Бучкури, В.А. Жданов и другие остались в Воронеже. В опустевшие помещения въехал авиатехникум. В ту пору вообще была эпидемия административных расформирований, перемещений, переименований, управленческой чехарды. Сегодня одно учреждение вселялось, завтра – съезжало.

Во время войны здание, конечно, пострадало, но стараниями архитекторов М.Г. Доброницкой и Иванова в 1945 году было восстановлено. С тех пор оно перешло к военному ведомству, и никто из обычных гражданских лиц не мог увидеть, как выглядит детище Гайна изнутри. В 2005 году в «Пентагоне» обосновался штаб выведенной из Германии 20-й армии.

А эта вывеска относится к марту 2012 года:

| Рубрики: | ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДАОписание зданий, построенных вдоль проспекта Революции (Большой Дворянской). |

Процитировано 1 раз

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Аноним обратиться по имени

Вторник, 26 Июня 2012 г. 23:57 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник | Не показывать ветку

Владимир_Шкондин, Викелла

А вас, таких умных, взять веерами служащих обмахивать да?

Выпороть нужно верхушку власти, за убогое финансирование армии и отмывание денег с ее помощью, за то что у военных нету новых зданий для работы, да и кондеры куплены за ЛИЧНЫЕ деньги военных, а никак не государства которое они защищают...

А вас, таких умных, взять веерами служащих обмахивать да?

Выпороть нужно верхушку власти, за убогое финансирование армии и отмывание денег с ее помощью, за то что у военных нету новых зданий для работы, да и кондеры куплены за ЛИЧНЫЕ деньги военных, а никак не государства которое они защищают...

Среда, 27 Июня 2012 г. 15:59ссылка

Четверг, 28 Июня 2012 г. 20:16ссылка

Пятница, 29 Июня 2012 г. 08:56ссылка

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

О проекте

- Версия для PDA

- Контакты

- Разместить рекламу