Интересное

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (42)

- ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (7)

- ВОРОНЕЖ - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (74)

- Вечная память (22)

- Памятники ВОв (20)

- Страшные дни войны... (14)

- Первая Мировая... (3)

- Мои предки (8)

- ВОРОНЕЖ ИСТОРИЧЕСКИЙ (177)

- Гостиницы (12)

- Литературное (11)

- Медицина (15)

- Мосты Воронежа (8)

- Музеи (13)

- Парки Воронежа (24)

- Площади Воронежа (18)

- Почта. Связь (3)

- Промышленность (10)

- ПАМЯТНИКИ (разные) (7)

- ХРАМЫ, ЦЕРКВИ (23)

- Торговля (12)

- Транспорт (12)

- Усадьбы (18)

- Кладбищенское (5)

- ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДА (51)

- ЗЕМЛЯКИ И ТЕ, КТО ОСТАВИЛ СЛЕД (55)

- Краеведение (14)

- ИСКУССТВО (57)

- Театр, Кино, Цирк, ДК (15)

- Живопись и живописцы (6)

- Выставки (11)

- Концерты, фестивали (18)

- КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА (14)

- ОБРАЗОВАНИЕ (18)

- ПРАЗДНИКИ (64)

- День Победы (22)

- День города (9)

- Первомай (4)

- Новый год (19)

- ПРИРОДА (48)

- Фауна (7)

- Флора (30)

- О погоде (10)

- ЭКСКУРСИИ (15)

- РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ (49)

- Творчество, рукоделие (9)

- Ляпы и "сор из избы" (24)

- ЛИЧНОЕ (41)

- МОСКВА (6)

- СКАЗКИ ПРО АПСНЫ (55)

- Абхазия 2012 (24)

- Абхазия 2015 (6)

- Абхазия 2018 (5)

- Абхазия 2013 (19)

- Абхазия. Сказки Рицинского заповедника (9)

-Цитатник

Современное искусство - (0)

Кузькин.. продолжение истории Не хотела даже писать об этом. Но приезд этого предста...

100-летие Первой мировой войны (экскурсия) - (2)100-летие Первой мировой войны: воспоминания, которые хранит Воронеж В Воронеже состоялась экскурси...

Наследие предков - молодым! - (0)Объявлены лучшие авторы исследовательских работ «Наследие предков – молодым!» Завершился регио...

Еврейское кладбище - (0)Воронеж, еврейское кладбище – «у дороги стоит деревце»… Еврейское кладбище города Воронежа &md...

Музей "Костёнки". - (0)В гости к мамонтам (поездка в музей "Костёнки", Воронежская область) Уникальность этого музея ...

-Метки

Бабушка абхазия акиньшин архитектор архитектура архитектурное наследие боевая техника больница братская могила великая отечественная война ветераны вов водохранилище война вокзал воронежская область выставка вышивка гагра гостиница грибы дедушка день города день победы диорама дни войны елецких ж/д живность живопись заводы замятнин заповедник земляки имена инки искусство как это было концерт краеведение купечество ласунский латино левый берег лес личное магазин машмет медицина мемориал миронов монастырь москва мост музей музыка новый год образование орленок отдых отпуск пётр 1 памятник памятник вов память парк перу писатели площадь подвиг пожар праздник природа проект промышленность проспект революции реконструкция религия реставрация рица руины рукоделие семья снег события ссср старые улицы театр торговля транспорт туризм усадьбы фауна фестиваль флора фолк храм церковь экскурсии ювжд

-Музыка

- Пелагея - Оборотень-князь

- Слушали: 162 Комментарии: 0

- Inka Karal - Green sleeves

- Слушали: 268 Комментарии: 0

- Дидюля - Посвящение.

- Слушали: 57 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

- Все (1)

история

-Друзья

- Все (115)

Друзья онлайн

Говоруха-отрок

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

Alberih

anng666

Avantyu-ra

BaBotschka

BlackSea1

Cayetana_de_Alba

Edoran

Elena_zw

Heler

k-irina

Larmes_delicatesse

last_Alive

masanu

miha4222

mirtta

Naniika

Nataiv

Pekshin

saidani

semisvetik1974

Shadow3dx

Shraddha

svekrucha

Taisia800

tsarvalera

tuseka

vados2384

VALKOINEN

VoronEGka

Аарон_маг

Алевтина_Князева

Александр_Березянский

Байкалочка_10

Виктор_Кареев

Владимир_Шкондин

Делитант

Ильф_Вагизов

Ион

Кирми

Лето777

Лидия-Бирюза

ломакина_вален_тина

Людмила_Морозова

МилыйЛюдь

МИНИЕГ

Николай_Кофырин

Падунский

Полковник_Баранец

Тимка61

Эльдис

-Постоянные читатели

- Все (152)

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 5)

помним

История_как_наука

Российская_Империя

LivePostCards

Moja_Polska

-Статистика

Создан: 27.06.2009

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Записей:

Комментариев:

Написано: 3477

Отчеты:

Посетители

Поисковые фразы

Посетители

Поисковые фразы

Спуск на Степана Разина |

Про улицу Степана Разина напишу позднее, в рубрике "Архитектурное наследие" (когда дойдет алфавитная очередь). А сейчас предлагаю поговорить о перекрестке и о спуске к Чернавскому мосту.

Мы подошли к единственному на всем протяжении теперешнего проспекта Революции перекрестку (Никитинская площадь с вливающимися в нее улицами – не в счет) и было бы как-то неловко миновать его (тем более по подземному переходу).

Здесь требуется непременно постоять, покрутить головой во все четыре стороны и даже немножко пофилософствовать. О чем? О вечности, о том, что ход времени необратим. На этом перекрестке всегда испытываешь какое-то особое, щемящее чувство человеческого сиротства в потоке эпох. Тут как бы физически ощущаешь живое дыхание истории, ее мерную, тяжеловесную поступь. Люди рождаются и умирают, а священная пыль веков все гуще оседает на древние камни...

А теперь к делу. Спуск к реке из города возник в этом самом месте не ранее второй половины XVIII века. Много позже был построен на сваях деревянный Чернавский мост, проложена дамба в Придаченскую слободку – так появился один из двух главных маршрутов, пролегших из Москвы в область войска Донского, а оттуда – через Кубань – на Кавказ.

Поскольку спуск к пойме довольно крут, его проложили уступами, отчего весь этот путь поделился на несколько отрезков. От Б. Дворянской до Манежной площади шел Петровский съезд. Потом он переходил в Поповорыночную улицу, резко падавшую вниз, к переправе. Называлась она так потому, что в районе Манежной, на пересечении с Большой Девиченской (ныне – ул. Сакко и Ванцетти), находился оживленный Попов рынок (будто бы жили там когда-то три почтенных священнослужителя – в их честь и базар «окрестили»). Теперь все это – единая, хотя и зигзагообразная улица. Она сильно расширилась за счет множества снесенных строений и стала более пологой, чем раньше: при строительстве современного Чернавского моста в результате насыпных работ полотно дороги значительно поднялось.

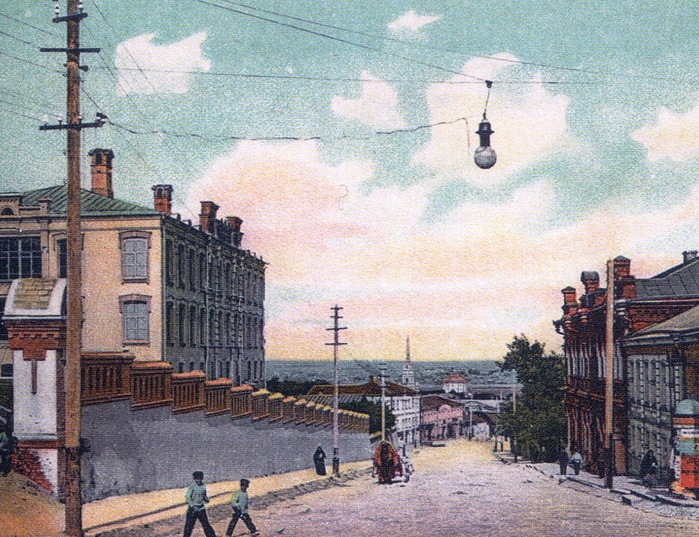

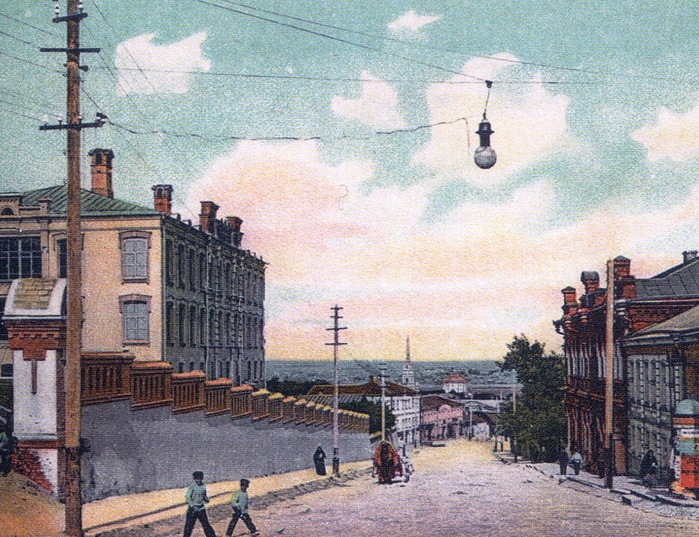

На фото Помяловский спуск (заметку о площади Победы выложила позже):

На одном из изломов улицы, по левой ее стороне (если смотреть по направлению к реке), возвышалось приметное трехэтажное здание. В нем находилось Александровское женское училище, учрежденное за счет средств, выделенных из городской казны, и открытое в 1874 году. Девочки из малоимущих семей получали тут начальное образование. С крыши дома прекрасно обозревалась прибрежная малоэтажная застройка: утопавшие в густой зелени особнячки были как на ладони. Осенью 1911 года здесь предполагалось установить особую будку для постового, который наблюдал бы за пожарной безопасностью этой части Воронежа; однако проект остался на бумаге. А вот губернская метеостанция тогда же была создана – в саду, окружавшем Александровку; часть приборов разместили на кровле. Все измерения производились три раза в сутки. Смотрителем назначили учителя семинарии М.И. Скрябина. Теперь это все – далекое прошлое, и само здание училища исчезло с лица земли.

В 1918 году улице присвоили имя Стеньки Разина. Сейчас звучит поспокойнее – Степана Разина. А все равно: как был разбойный атаман, так и остался – террорист XVII столетия!

В противоположную сторону проезд был сделан в 1842 году, когда строился комплекс зданий под Михайловский кадетский корпус. Чуть позднее улица стала именоваться не очень оригинально – Петровской, ибо переходила в Петровский съезд около только что разбитого Петровского сквера. Царь-преобразователь был весьма популярен в прежнем Воронеже. Да и как иначе: следы его державной деятельности тут сохранялись еще долго.

Украшением Петровской было грандиозное по тем меркам, занимавшее целый квартал, П-образное здание кадетского корпуса, возведенное по проекту петербургского военного инженера Карла Детлова. Большевики кадетов разогнали, а их гнездовье отдали новоиспеченному университету. Улица, естественно, стала Университетской. Гитлеровцы строения и вовсе не пощадили: после мощного взрыва снег далеко окрест покрылся кроваво-красным кирпичным крошевом. Развалины воронежцы после войны разобрали, а на их месте выросли вскоре многоэтажные дома. С 1964 года их адрес – улица Константина Феоктистова, в честь нашего славного земляка-космонавта и юного разведчика во время гитлеровской оккупации города. Эпохи менялись – топография, точно зеркало, отражала новые общественные веяния.

Перекресток трех улиц – уникальный уголок Воронежа. Тяжелые дормезы на скрипучих рессорах увозили и привозили многих важных господ, оглядывавших с любопытством каменные палаты на Б. Дворянской. Пассажиры походных карет были самые разные. Кого только судьба не забрасывала в наш город! например, весной 1856 года, возвращаясь в Персию, заночевал здесь со своей свитой чрезвычайный посланник Сейф-уль Мульк Аббас Кулихан Мир Пендж: интересно, как местные станционные смотрители разбирали его подорожные бумаги!

Чужестранцы действительно были воронежцам в диковинку. Среди вольных или невольных вояжеров преобладали соотечественники... В 1803 году проследовал через губернский центр Николай Александрович Львов, человек, которого природа наградила всеми мыслимыми дарами: он был архитектором, поэтом, рисовальщиком, музыкантом, переводчиком, ученым-ботаником. Его сопровождал молодой человек Иван Алексеевич Иванов, который спустя несколько лет обретет известность как талантливый гравер, карикатурист, иллюстратор книг Державина, Крылова, Пушкина. Вполне вероятно, что где-нибудь в архивах затерялись его путевые наброски.

А вот эскиз другого начинающего художника дошел до нас. В феврале 1802 года Емельян Михайлович Корнеев отбыл из Петербурга по царскому указу, отправлявшему его «по России, Сибири и в чужие края для снятия видов и костюмов разных народов». Осенью 1803 года он въехал по Царицынскому тракту в Воронеж. В одном из недавно изданных альбомов опубликована его акварель с изображением гати, Чернавского моста и силуэта живописно разбросанного по холмам города. Кстати, спутником Корнеева был ни кто иной, как 19-летний флигель-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, в будущем всесильный шеф жандармов.

Е. М. Корнеев "Вид Воронежа с царицынской дороги":

Что там Бенкендорф – сам Николай I частенько осчастливливал воронежских обывателей своими визитами. В октябре 1837 года августейшая особа прибыла с юга, а вскоре в городе объявился декабрист барон Андрей Евгеньевич Розен, ехавший из курганской ссылки. Какой причудливый парадокс! Палач и одна из его жертв едва не встретились в Воронеже. По всемилостивейшему соизволению А.Е. Розен был определен рядовым в Отдельный Кавказский корпус, куда и направлялся.

Впрочем, реестр неординарных путешественников можно было бы продолжать до бесконечности.

1984 год:

Мы подошли к единственному на всем протяжении теперешнего проспекта Революции перекрестку (Никитинская площадь с вливающимися в нее улицами – не в счет) и было бы как-то неловко миновать его (тем более по подземному переходу).

Здесь требуется непременно постоять, покрутить головой во все четыре стороны и даже немножко пофилософствовать. О чем? О вечности, о том, что ход времени необратим. На этом перекрестке всегда испытываешь какое-то особое, щемящее чувство человеческого сиротства в потоке эпох. Тут как бы физически ощущаешь живое дыхание истории, ее мерную, тяжеловесную поступь. Люди рождаются и умирают, а священная пыль веков все гуще оседает на древние камни...

А теперь к делу. Спуск к реке из города возник в этом самом месте не ранее второй половины XVIII века. Много позже был построен на сваях деревянный Чернавский мост, проложена дамба в Придаченскую слободку – так появился один из двух главных маршрутов, пролегших из Москвы в область войска Донского, а оттуда – через Кубань – на Кавказ.

Поскольку спуск к пойме довольно крут, его проложили уступами, отчего весь этот путь поделился на несколько отрезков. От Б. Дворянской до Манежной площади шел Петровский съезд. Потом он переходил в Поповорыночную улицу, резко падавшую вниз, к переправе. Называлась она так потому, что в районе Манежной, на пересечении с Большой Девиченской (ныне – ул. Сакко и Ванцетти), находился оживленный Попов рынок (будто бы жили там когда-то три почтенных священнослужителя – в их честь и базар «окрестили»). Теперь все это – единая, хотя и зигзагообразная улица. Она сильно расширилась за счет множества снесенных строений и стала более пологой, чем раньше: при строительстве современного Чернавского моста в результате насыпных работ полотно дороги значительно поднялось.

На фото Помяловский спуск (заметку о площади Победы выложила позже):

На одном из изломов улицы, по левой ее стороне (если смотреть по направлению к реке), возвышалось приметное трехэтажное здание. В нем находилось Александровское женское училище, учрежденное за счет средств, выделенных из городской казны, и открытое в 1874 году. Девочки из малоимущих семей получали тут начальное образование. С крыши дома прекрасно обозревалась прибрежная малоэтажная застройка: утопавшие в густой зелени особнячки были как на ладони. Осенью 1911 года здесь предполагалось установить особую будку для постового, который наблюдал бы за пожарной безопасностью этой части Воронежа; однако проект остался на бумаге. А вот губернская метеостанция тогда же была создана – в саду, окружавшем Александровку; часть приборов разместили на кровле. Все измерения производились три раза в сутки. Смотрителем назначили учителя семинарии М.И. Скрябина. Теперь это все – далекое прошлое, и само здание училища исчезло с лица земли.

В 1918 году улице присвоили имя Стеньки Разина. Сейчас звучит поспокойнее – Степана Разина. А все равно: как был разбойный атаман, так и остался – террорист XVII столетия!

В противоположную сторону проезд был сделан в 1842 году, когда строился комплекс зданий под Михайловский кадетский корпус. Чуть позднее улица стала именоваться не очень оригинально – Петровской, ибо переходила в Петровский съезд около только что разбитого Петровского сквера. Царь-преобразователь был весьма популярен в прежнем Воронеже. Да и как иначе: следы его державной деятельности тут сохранялись еще долго.

Украшением Петровской было грандиозное по тем меркам, занимавшее целый квартал, П-образное здание кадетского корпуса, возведенное по проекту петербургского военного инженера Карла Детлова. Большевики кадетов разогнали, а их гнездовье отдали новоиспеченному университету. Улица, естественно, стала Университетской. Гитлеровцы строения и вовсе не пощадили: после мощного взрыва снег далеко окрест покрылся кроваво-красным кирпичным крошевом. Развалины воронежцы после войны разобрали, а на их месте выросли вскоре многоэтажные дома. С 1964 года их адрес – улица Константина Феоктистова, в честь нашего славного земляка-космонавта и юного разведчика во время гитлеровской оккупации города. Эпохи менялись – топография, точно зеркало, отражала новые общественные веяния.

Перекресток трех улиц – уникальный уголок Воронежа. Тяжелые дормезы на скрипучих рессорах увозили и привозили многих важных господ, оглядывавших с любопытством каменные палаты на Б. Дворянской. Пассажиры походных карет были самые разные. Кого только судьба не забрасывала в наш город! например, весной 1856 года, возвращаясь в Персию, заночевал здесь со своей свитой чрезвычайный посланник Сейф-уль Мульк Аббас Кулихан Мир Пендж: интересно, как местные станционные смотрители разбирали его подорожные бумаги!

Чужестранцы действительно были воронежцам в диковинку. Среди вольных или невольных вояжеров преобладали соотечественники... В 1803 году проследовал через губернский центр Николай Александрович Львов, человек, которого природа наградила всеми мыслимыми дарами: он был архитектором, поэтом, рисовальщиком, музыкантом, переводчиком, ученым-ботаником. Его сопровождал молодой человек Иван Алексеевич Иванов, который спустя несколько лет обретет известность как талантливый гравер, карикатурист, иллюстратор книг Державина, Крылова, Пушкина. Вполне вероятно, что где-нибудь в архивах затерялись его путевые наброски.

А вот эскиз другого начинающего художника дошел до нас. В феврале 1802 года Емельян Михайлович Корнеев отбыл из Петербурга по царскому указу, отправлявшему его «по России, Сибири и в чужие края для снятия видов и костюмов разных народов». Осенью 1803 года он въехал по Царицынскому тракту в Воронеж. В одном из недавно изданных альбомов опубликована его акварель с изображением гати, Чернавского моста и силуэта живописно разбросанного по холмам города. Кстати, спутником Корнеева был ни кто иной, как 19-летний флигель-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, в будущем всесильный шеф жандармов.

Е. М. Корнеев "Вид Воронежа с царицынской дороги":

Что там Бенкендорф – сам Николай I частенько осчастливливал воронежских обывателей своими визитами. В октябре 1837 года августейшая особа прибыла с юга, а вскоре в городе объявился декабрист барон Андрей Евгеньевич Розен, ехавший из курганской ссылки. Какой причудливый парадокс! Палач и одна из его жертв едва не встретились в Воронеже. По всемилостивейшему соизволению А.Е. Розен был определен рядовым в Отдельный Кавказский корпус, куда и направлялся.

Впрочем, реестр неординарных путешественников можно было бы продолжать до бесконечности.

1984 год:

| Рубрики: | ЗАПИСКИ СТАРОГО ПЕШЕХОДАОписание зданий, построенных вдоль проспекта Революции (Большой Дворянской). |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

Аноним обратиться по имени

Суббота, 12 Мая 2012 г. 18:39 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник | Не показывать комментарий

А фотография Помяловского спуска здесь при чём?

Я вообще-то не про рубрику, а про это конкретное сообщение, в начале которого Вы написали:

"А сейчас предлагаю поговорить о перекрестке и о спуске к Чернавскому мосту..."

Поэтому и вопрос возник, как к этому спуску (к Чернавскому мосту) относится Помяловский спуск.

"А сейчас предлагаю поговорить о перекрестке и о спуске к Чернавскому мосту..."

Поэтому и вопрос возник, как к этому спуску (к Чернавскому мосту) относится Помяловский спуск.

Суббота, 12 Мая 2012 г. 21:36ссылка

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |

О проекте

- Версия для PDA

- Контакты

- Разместить рекламу